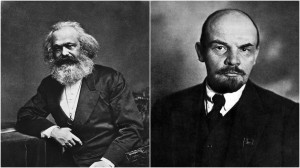

Ancora sulla genialità rivoluzionaria di Lenin

nov 8th, 2020 | Di Thomas Munzner | Categoria: Primo Piano

GIANCARLO PACIELLO

Ancora sulla

genialità rivoluzionaria

di Lenin

Una premessa necessaria

Scrivo queste considerazioni nel settembre 2020. E, più avanti ne preciserò le ragioni.

Nel lontano 2004, a ottant’anni dalla morte di Lenin, il ricordo di questo gigante del XX secolo non ebbe, diciamo così, buona stampa. Mi fu chiesto, non certo per contrastare la marea degli insulti, di fornire la mia opinione “equilibrata” sul personaggio, partendo dalla storia e dai fatti che lo avevano visto coinvolto come uno dei protagonisti della prima Rivoluzione Proletaria, nota come la Rivoluzione d’Ottobre. Sapendo di poter contare su materiali storici importanti, accettai.

Il mio scritto di allora “Lenin, un genio rivoluzionario”, cominciava così:

“Se è scontato (ed opportuno) che si discuta il pensiero e l’operato dei grandi del passato, non dovrebbe essere altrettanto scontato (ed opportuno) che ci si accanisca contro di loro, criminalizzandoli, quando il loro pensiero e la loro azione sono in contrasto con il nostro modo di vedere di oggi o, peggio ancora, per pura strumentalità. Succede soprattutto ai rivoluzionari, in verità, ma anche a filosofi eccezionali, come Hegel ad esempio. E così, nell’ottantesimo anniversario della morte, è toccato a Lenin, un genio della politica come vedremo, essere vilipeso e caricato di una montagna di responsabilità da coloro che, sotto la sapiente (!?) guida di Silvio Berlusconi o forse sarebbe meglio dire del mondo del politicamente corretto, operano con tenacia alla criminalizzazione del comunismo. Operazione, a dire il vero, cominciata ben prima dell’arrivo del cavaliere alla ricerca del comunismo inesistente.

Eppure l’esperienza storica del comunismo (1917-1991), consumatasi nell’arco del secolo breve, secondo la felice definizione di Hobsbawm, ha inizio sette anni prima della morte di Lenin, che dunque ha potuto poco, quale che fosse la sua diabolica influenza, sulla evoluzione complessiva dell’esperienza comunista. Certamente Lenin contribuì, con la sua genialità, a trasformare una guerra imperialista, un massacro immondo, che rimane ancora privo di diaboliche responsabilità, in una rivoluzione, la Rivoluzione d’ottobre, contro un potere oppressivo, quello degli zar, in una Russia dalla quale, chi poteva, fuggiva. Tanto per fare un esempio scelto a caso, più di un milione di ebrei emigrò dalla Russia, negli anni che vanno appunto dal 1882 al 1914, per la quasi totalità negli Stati Uniti, oltre che, in minima parte, in Palestina.

Non è mia intenzione polemizzare con i ‘maestri’ di storia dei nostri quotidiani, che si sono accaniti con Lenin, né con le assai prudenti e ahimè modeste risposte che a costoro sono state date sulle pagine di Liberazione, quanto piuttosto ripercorrere, da ammirato estimatore, il percorso seguito da Vladimir Iljic Uljanov nella sua breve quanto emozionante vita di rivoluzionario. Ripeto, del riferimento a questa criminalizzazione mi sono servito soltanto per un incipit di totale presa di distanza dal modo di concepire una rievocazione e soprattutto la Storia.

E, visto che mi è scappata la maiuscola, è opportuno indicare a chi mi sono ispirato, derubandolo spesso anche nella formulazione del testo. Si tratta dello storico e filosofo Massimo Bontempelli, del quale non mi stancherò mai di elogiare le capacità, anche narrative. In particolare, mi riferisco a quel prezioso libro “Il respiro del Novecento, Percorso di storia del XX secolo” uscito nel 2003 per i tipi della C.R.T. di Pistoia. Un libro scritto per coloro che amano la storia, per coloro che si occupano di politica e vogliono farlo in modo storicamente consapevole e soprattutto per gli studenti.

La società in cui viviamo è una società interamente dominata dal mercato e continuamente riplasmata dai suoi automatismi, e non ha più riferimenti che la preservino da mutamenti umanamente devastanti. Perciò la nostra società, i giovani soprattutto, hanno bisogno di un’educazione all’autonomia di pensiero e al valore della personalità spirituale dell’uomo. Ed è proprio la conoscenza storica, in quanto conoscenza particolarmente in grado di far emergere possibilità antropologiche cancellate dall’attuale sviluppo sociale, ma custodite nella memoria del passato, che può favorire tutto questo. Riconciliatomi con un orizzonte di senso molto significativo, affronto questo lavoro che, da solo, non avrei nemmeno osato pensare di cominciare, e del quale però mi assumo totalmente la responsabilità”.

E veniamo alle ragioni.

Se, nel 2004, era stata una sollecitazione esterna a spingermi a realizzare lo studio su Lenin che ho realizzato prescindendo da quanto di lui si dicesse a proposito e a sproposito, ora invece, intendo completare quello studio, rimasto un po’ appeso, partendo da una polemica non evitabile con la trasmissione “Passato e Presente” diretta da Paolo Mieli su Rai3, in particolare quella in cui si analizzava la figura di Trotzkij.

La trasmissione, per parlare di Trotzkij, doveva ovviamente parlare della Rivoluzione d’Ottobre, che viene presentata da un inserto cinematografico d’epoca con un commento sonoro decisamente più recente. Bene, il commento sonoro la definisce un colpo di stato! Un bell’esordio. Lo storico Lucio Villari, alla fine del filmato trova un po’ forte la definizione, pur sostenendo che la vera rivoluzione è quella di febbraio, e Mieli non trova di meglio che definirla un colpo di mano. Geniale! Ha conservato la parola “colpo” presente nel filmato, ha accontentato Villari che non trovava opportuno accoppiare a detta parola la specificazione “di stato” e alla stessa parola, da storico di vaglia, accoppia la specificazione “di mano”. Spettatore silente e sbigottito, non ho potuto che applaudire.

E ho deciso, fortunato come sono per il fatto di disporre, all’età di ottantatré anni, ancora di buone energie, di completare il mio lavoro del 2004 che era stato pubblicato, sulla rivista Comunismo e Comunità, in due puntate (Parte prima e Parte seconda). Mi accingo perciò a riprendere il filo di un discorso “sospeso” sedici anni fa, con una Parte terza e le necessarie conclusioni che, sia pure en passant, non potranno non evidenziare il degrado raggiunto anche dalla divulgazione. Qui di seguito il testo del 2004, comprensivo delle due parti. La Parte terza la troverete al posto che le compete. Buona lettura!

Lenin: un genio rivoluzionario

di Giancarlo Paciello

Parte prima

…

Ho paura che una corona sulla sua testa

possa nascondere la sua fronte

così umana e geniale,

così vera. Sì, io temo

che processioni e mausolei,

con la regola fissa dell’ammirazione,

offuschino d’aciduli incensi

la semplicità di Lenin; io temo,

come si teme per la pupilla degli occhi,

ch’egli venga falsato

dalle soavi bellezze dell’ideale.

…

V. Maiakovsky

1. Il destino dei grandi

Se è scontato (ed opportuno) che si discuta il pensiero e l’operato dei grandi del passato, non dovrebbe essere altrettanto scontato (ed opportuno) che ci si accanisca contro di loro, criminalizzandoli, quando il loro pensiero e la loro azione sono in contrasto con il nostro modo di vedere di oggi o, peggio ancora, per pura strumentalità. Succede soprattutto ai rivoluzionari, in verità, ma anche a filosofi eccezionali, come Hegel ad esempio. E così, nell’ottantesimo anniversario della morte, è toccato a Lenin, un genio della politica come vedremo, essere vilipeso e caricato di una montagna di responsabilità da coloro che, sotto la sapiente (!?) guida di Silvio Berlusconi o forse sarebbe meglio dire del mondo del politicamente corretto, operano con tenacia alla criminalizzazione del comunismo. Operazione, a dire il vero, cominciata ben prima dell’arrivo del cavaliere alla ricerca del comunismo inesistente.

Eppure l’esperienza storica del comunismo (1917-1991), consumatasi nell’arco del secolo breve, secondo la felice definizione di Hobsbawm, ha inizio a sette anni dalla morte di Lenin, che dunque ha potuto poco, quale che fosse la sua diabolica influenza, sulla evoluzione complessiva dell’esperienza comunista. Certamente Lenin contribuì, con la sua genialità, a trasformare una guerra imperialista, un massacro immondo, che rimane ancora privo di diaboliche responsabilità, in una rivoluzione, la Rivoluzione d’ottobre, contro un potere oppressivo, quello degli zar, in una Russia dalla quale, chi poteva, fuggiva. Tanto per fare un esempio scelto a caso, più di un milione di ebrei emigrò dalla Russia, negli anni che vanno appunto dal 1882 al 1914, per la quasi totalità negli Stati Uniti, oltre che, in minima parte, in Palestina.

Non è mia intenzione polemizzare con i “maestri” di storia dei nostri quotidiani, che si sono accaniti con Lenin, né con le assai prudenti e ahimè modeste risposte che a costoro sono state date sulle pagine di Liberazione, quanto piuttosto ripercorrere, da ammirato estimatore, il percorso seguito da Vladimir Iljic Uljanov nella sua breve quanto emozionante vita di rivoluzionario. Ripeto, del riferimento a questa criminalizzazione mi sono servito soltanto per un incipit di totale presa di distanza dal modo di concepire una rievocazione e soprattutto la Storia.

E, visto che mi è scappata la maiuscola, è opportuno indicare a chi mi sono ispirato, derubandolo spesso anche nella formulazione del testo. Si tratta dello storico e filosofo Massimo Bontempelli, del quale non mi stancherò mai di elogiare le capacità, anche narrative. In particolare, mi riferisco a quel prezioso libro “Il respiro del Novecento, Percorso di storia del XX secolo” uscito nel 2003 per i tipi della C.R.T. di Pistoia. Un libro scritto per coloro che amano la storia, per coloro che si occupano di politica e vogliono farlo in modo storicamente consapevole e soprattutto per gli studenti. La società in cui viviamo è una società interamente dominata dal mercato e continuamente riplasmata dai suoi automatismi, e non ha più riferimenti che la preservino da mutamenti umanamente devastanti. Perciò la nostra società, i giovani soprattutto, hanno bisogno di un’educazione all’autonomia di pensiero e al valore della personalità spirituale dell’uomo. Ed è proprio la conoscenza storica, in quanto conoscenza particolarmente in grado di far emergere possibilità antropologiche cancellate dall’attuale sviluppo sociale, ma custodite nella memoria del passato, che può favorire tutto questo. Riconciliatomi con un orizzonte di senso molto significativo, affronto questo lavoro che, da solo, non avrei nemmeno osato pensare di cominciare, e del quale però mi assumo totalmente la responsabilità.

2. Ma chi era Lenin?

…

Ma chi è dunque?

Quali gesta ha compiuto?

Di dove viene quest’uomo

di ogni uomo più umano?

Vladimir Uljanov nacque a Simbirsk, cittadina sul Volga, il 10 aprile 1870. Il padre, Ilja Uljanov, si era laureato e, dopo una brillante carriera, era diventato ispettore scolastico regionale ottenendo la nobiltà per meriti di servizio. La madre, Maria Blank, aveva rinunciato all’insegnamento per il matrimonio, seguendo però attivamente l’impegno del marito, che proprio a Simbirsk era stato inviato a sovrintendere a quattrocento scuole della regione circostante.

Vladimir Uljanov visse perciò un’infanzia tranquilla, in una casa circondata dal verde, in una famiglia numerosa, di rango sociale elevato e molto stimolante intellettualmente. Nel 1879, all’esame d’ammissione al ginnasio-liceo, una scuola esclusiva, risulta primo. Negli anni seguenti, ha sempre il voto più alto in tutte le materie, sulle orme del fratello maggiore Aleksandr, studente di matematica all’università di Pietroburgo. Vladimir Uljanov vive felicemente, la facilità di studio è per lui gratificante, i viaggi d’estate nelle diverse zone del Volga lo entusiasmano.

Ma, purtroppo, di colpo, il periodo spensierato finisce.

Il 12 gennaio 1886, muore improvvisamente il padre. Non ancora sedicenne, Vladimir Uljanov non regge psicologicamente e reagisce con aggressività nei confronti della madre, che accusa inconsciamente della morte del padre. Per fortuna, il fratello Aleksandr torna da Pietroburgo e si fa carico della famiglia. Ma, soltanto un anno dopo, Aleksandr che, all’insaputa di tutti, militava tra i narodniki, viene arrestato con l’accusa di aver partecipato a un piano per assassinare Alessandro III, mai attuato. All’alba dell’8 maggio 1887, Aleksandr viene impiccato.

Questa volta la reazione di Vladimir è del tutto diversa. Consola la madre, aiuta il fratello e la sorella più piccoli, studia superando la maturità con il massimo dei voti in tutte le materie. Ma la tragedia della sua famiglia continua. Proprio ad un anno di distanza dalla morte del fratello, muore Olga, sua sorella maggiore. L’evento porta la madre sulla soglia del suicidio. L’isolamento della famiglia è fortissimo, in quanto imparentata con un terrorista regicida. Vladimir convince allora la madre a vendere la casa e a trasferirsi a Kazan, dove frequenta la facoltà di giurisprudenza.

Gli eventi drammatici hanno segnato sicuramente Vladimir Uljanov. In particolare, un’identificazione con il fratello ucciso, lo riempie di odio per i Romanov e lo spinge a conoscere la galassia dei gruppi ostili al regime zarista. Mentre studia a Kazan, milita tra i narodniki ma resta colpito dagli scritti, trovati tra le carte di suo fratello, di Nikolay Cernysevskij che, senza fare alcuna concessione all’ideologia dei narodniki, considerava la monarchia zarista barbara e parassitaria, auspicava una rivoluzione popolare che la travolgesse, sostenendo invece la necessità dell’industrializzazione, attuata in un quadro democratico caratterizzato dal governo parlamentare, dal suffragio universale, dal voto alle donne e da una scuola moderna.

Come se non bastasse, Vladimir Uljanov viene espulso dall’università di Kazan per aver partecipato ad una manifestazione studentesca. Riesce ad ottenere l’autorizzazione ad iscriversi a quella di Pietroburgo (a 3000 chilometri da casa!). Anche la famiglia lascia Kazan, trasferendosi in una tenuta presso Samara, più a sud, sempre sul Volga. Nei cinque anni (1888-1893) trascorsi tra Pietroburgo e Samara, fa le letture decisive per la sua formazione ideologica: Socialismo e lotta politica di Plekanov che lo orienta decisamente verso il marxismo, il primo libro de Il Capitale e Per la critica dell’economia politica di Marx.

Laureatosi nel 1893, si trasferisce a Pietroburgo per fare l’avvocato. In maggio è in Svizzera, dove conosce i membri del gruppo Emancipazione dal lavoro, in particolare Plekanov, e con essi prende accordi per stabilire legami permanenti. Alla fine di giugno è a Parigi, dove conosce Paul Lafargue. Segue un soggiorno a Berlino di più di un mese, dove studia la letteratura marxista. A settembre torna in Russia dove con altri giovani intellettuali divenuti marxisti dà vita, nel 1895, all’Unione per la liberazione della classe operaia. E la polizia politica zarista, l’Ochrana, li arresta tutti. Vladimir Uljanov, arrestato il 9 dicembre 1895, resta in carcere per un anno.

Il procuratore dello zar non trova nessun reato specifico di cui accusarli e non li rinvia ad un processo, ma considerandoli rivoluzionari chiede per loro l’esilio amministrativo interno, che comporta l’obbligo a risiedere per tre anni in sperduti villaggi della Siberia. Vladimir Uljanov deportato in Siberia, nel villaggio di Sciscenkoje vi resta dal 1897 al 1900, e si sposa con Nadezda Krupskaja, una giovane e colta rivoluzionaria, figlia di un ufficiale, un refusnik ante litteram, destituito per essersi rifiutato di agire crudelmente contro i ribelli polacchi. Pur deportato, Vladimir Uljanov continua ad avere contatti con i centri dirigenti del movimento operaio in Russia e con il gruppo Emancipazione dal lavoro all’estero, è in corrispondenza con i socialdemocratici deportati in altre località, oltre che lavorare a Lo sviluppo del capitalismo in Russia.

Berlusconi, consultato sull’autocrazia russa, da noto esperto, direbbe che in realtà anch’essa, come il regime fascista poi, mandava i suoi oppositori politici in villeggiatura!

Alla fine del maggio 1900, termina l’esilio siberiano e Vladimir Uljanov, prima di andarsene in esilio volontario in Svizzera, dove pensa di poter lavorare a fianco dell’idolatrato maestro di marxismo, Plechanov, viaggia per tutta la Russia, per incontrare i socialdemocratici di diverse località e concordare con loro la collaborazione ad un giornale che intende creare. Il 16 giugno parte per Zurigo, per poi spostarsi a Ginevra e a Monaco di Baviera. Il rapporto con Plekanov però lo delude, per la scarsa inclinazione all’azione politica del maestro e la “gelosia” nei confronti di chi voglia agire in nome del marxismo. In particolare, Plechanov ostacola l’idea di Vladimir Uljanov di rivitalizzare, potenziandone le possibilità di proselitismo, il partito operaio socialdemocratico russo fondato formalmente nel 1898, con la creazione di un giornale clandestino.

Ma Vladimir Uljanov non desiste. Nel dicembre del 1900, esce il primo numero del giornale. Nel corso del 1901 trova una stamperia, alcuni redattori colti marxisti, capaci di scrivere in modo comprensibile per un vasto pubblico, corrieri da inviare in Russia e, in Russia, diffusori clandestini. Riesce così nella straordinaria impresa di far uscire e far circolare dodici numeri dell’Iskra (scintilla, capace di far divampare il fuoco della rivoluzione, questo è il senso attribuito al titolo).

Con l’Iskra Vladimir Uljanov si consacra come capo rivoluzionario. E dunque è già conosciuto quando nel 1902 espone in un libretto, Che fare?, le sue idee sulla rivoluzione. Proprio questo libretto, che fa di lui il dirigente più famoso e discusso negli ambienti rivoluzionari marxisti, è firmato con lo pseudonimo di Lenin, uomo della Lena. La Lena è il maggior fiume della Siberia dove, prima di Vladimir Uljanov, era stato deportato più a lungo e più brutalmente Cernysevskij, colpevole soltanto di aver scritto romanzi sgraditi al regime zarista. Dunque, in omaggio a Cernysevskij, Lenin sceglie il titolo del suo libretto del tutto identico a quello di un romanzo di Cernysevskij. Il nome di Lenin evoca ad un tempo la deportazione siberiana e l’oppressione del potere dei Romanov.

3. La Russia prima di Lenin

…

Sua Altezza il Capitale,

senza corona e diadema,

piegava in schiavitù la forza contadina;

la città derubava e saccheggiava

e impinguava l’obesa pancia

delle sue casseforti.

Come si è visto non doveva essere facile, per un democratico, figuriamoci per un rivoluzionario, vivere nella Russia dei Romanov. A questo punto è però necessario, per non confinare su di un piano puramente astratto Lenin, sempre teso, al contrario, a misurare la teoria con la realtà circostante (l‘analisi concreta della situazione concreta), fornire un quadro della società russa con la quale Lenin si misurerà.

Ricostruiremo perciò, con la brevità che un articolo di una rivista impone, il contesto storico che va dal 1825 al 1914, dividendolo in due parti, una che va dal 1825 al 1870, e l’altra che va dal 1871 al 1914. Non c’è un particolare motivo per questa suddivisione salvo che, nel primo periodo, arriveranno al pettine per l’autocrazia russa, nodi che essa punterà a risolvere proprio nel periodo che comprende la quasi totalità della vita di Lenin, vita dedicata a dare una soluzione del tutto opposta ai nodi di cui si diceva, oltre naturalmente al fatto che il 1870 è anche l’anno della nascita di Lenin.

Lo zar Nicola I (1825-1855) sale al trono proprio in coincidenza con la repressione del moto insurrezionale di alcuni ufficiali dell’esercito favorevoli all’instaurazione di un regime costituzionale (detto decabrista per essere avvenuto nel dicembre 1825), che segna l’inizio di una profonda involuzione reazionaria della Russia, con la celebrazione del processo ai decabristi secondo le più barbariche tradizioni russe, che fa largo uso di torture come mezzi di inquisizione e di condanne a morte eseguite mediante squartamento (1826). Il settore più colto e occidentalizzato della nobiltà russa ne rimane tanto spaventato da smettere totalmente di occuparsi della vita pubblica. Proprio lo scopo che intendeva raggiungere lo zar, per instaurare una autocrazia totale, il cui strumento esecutivo è costituito da un apparato burocratico sempre più numeroso, gerarchizzato, disciplinato, e dotato di poteri illimitati, purché ubbidisca alle direttive dello zar.

Allo scopo di appoggiare questo apparato burocratico nel suo compito di subordinare tutte le sfere della vita sociale allo Stato autocratico, viene creata una polizia segreta, l’Ochrana (1827), che si serve di spie infiltrate dappertutto, dalle osterie ai salotti della nobiltà, dagli alberghi alle università. Ma, per tenere sotto controllo la formazione culturale dei giovani ed in genere ogni manifestazione di pensiero, per impedire sia l’infiltrazione di idee occidentali negli strati superiori della società, sia la possibilità che dalle scuole escano burocrati anche soltanto dubbiosi della necessità di una ubbidienza totale allo Stato autocratico e della piena validità delle tradizioni, Lo zar crea la cosiddetta Terza Sezione dello Stato, un organo di inquisizione sui sistemi di istruzione e sulle manifestazioni di pensiero (1828). Questa istituzione promuove una censura sulla stampa così rigida che i giornali si limitano a riprodurre i decreti ufficiali e non vengono più pubblicate traduzioni di libri occidentali. Riorganizza in senso reazionario il sistema scolastico (1828), che porta all’esclusione di tutti coloro che non siano nobili, dal diritto di frequentare lezioni universitarie al divieto per i giovani anche nobili di frequentare università straniere, alla sostituzione, nelle facoltà giuridiche, dell’insegnamento del diritto bizantino al posto del diritto romano e moderno, alla soppressione dell’insegnamento della filosofia, all’obbligo per gli studenti di tutte le scuole di portare speciali uniformi e all’introduzione di una disciplina scolastica di stampo militare che prevede la fustigazione come punizione per infrazioni anche minime.

3.1 L’autocrazia russa: crepe nel sistema del mir e nella servitù della gleba

Nel 1849, con la seconda Restaurazione, non sembra esserci alternativa tra un prossimo divampare della rivoluzione borghese in Europa e un definitivo consolidamento dei regimi reazionari in tutto il continente. Alla base di questa seconda possibilità sembra esserci, ancora una volta, la potenza della Russia zarista, che appare la potenza continentale egemone come dopo le sue campagne vittoriose contro Napoleone. In realtà, la potenza russa è più apparente che reale. Infatti, la forza dell’autocrazia russa, era nata tra il XVIII e il XIX secolo, da un mondo contadino più vasto e popoloso di quello di qualsiasi altro paese europeo, capace di fornire quindi un numero di soldati molto maggiore, e organizzato secondo il sistema del mir, cioè della comunità di villaggio dotata di una certa autonomia ed economicamente autosufficiente. Il mir garantiva ai contadini russi la possibilità di autodeterminare diversi aspetti della loro vita quotidiana e offriva a ciascun individuo una certa protezione comunitaria contro gli arbitrii dei nobili e degli stessi funzionari dello Stato, oltre che contro le difficoltà individuali. Questi contadini, anche per la loro ignoranza, finché il mir ha funzionato come involucro protettivo, hanno preferito sopportare la loro condizione senza ribellarsi. E sulle loro spalle è stata costruita la potenza della Russia.

Ma questa situazione va gradualmente modificandosi nel corso del XIX secolo. Si è infatti accentuata la tendenza, già assai forte, della nobiltà ad acquistare beni di lusso all’estero che richiedono pagamenti di grosse quantità di denaro, in nessun modo ottenibili dalle prestazioni in lavoro o in natura dovute dai servi della gleba. Per ottenere il denaro necessario, i nobili allora danno impulso a forme di attività economica che cominciano a disgregare il mir e ad indebolire le fondamenta della servitù della gleba. Per prima cosa i nobili aumentano le esportazioni di cereali e di cotone. Espandono perciò i latifondi nobiliari a scapito della terra tradizionalmente lasciata al mir, e intensificano progressivamente il lavoro contadino sul latifondo. Si avvalgono in certi casi delle fabbriche di possessione, che altro non sono che fabbriche in cui fanno lavorare senza altro compenso che non sia quello del puro mantenimento, i loro servi della gleba.

Ma comunque il più diffuso metodo dei nobili è quello di sottrarre al mir una parte dei suoi contadini, non per sottoporli ancor più pesantemente alla servitù della gleba, ma al contrario per esonerarli da ogni altro onere derivante dalla loro servitù in cambio di un pagamento di un periodico tributo in denaro, detto obrok. I contadini soggetti all’obrok sono perciò autorizzati a disporre liberamente del loro tempo e del loro lavoro, anche abbandonando il villaggio e contraendo autonomamente contratti con estranei proprio per procurarsi di che pagare l’obrok. I contadini lo preferiscono infatti, ma sarà proprio l’obrok a disgregare la comunità di villaggio e a corrodere le fondamenta della servitù della gleba. Il mir infatti sentirà sempre meno tollerabili gli obblighi feudali per coloro che rimangono, senza poter offrire nessuna garanzia ai contadini soggetti all’obrok. Questi, risultano a tutti gli effetti, compresi quelli giuridici, servi della gleba e quindi tutte le concessioni fatte loro sono sempre revocabili. In definitiva, l’istituto della servitù della gleba finisce per apparire sempre più ingiusto ed assurdo anche agli occhi di chi ne è stato esonerato, per l’incertezza che fa gravare sulla loro sorte.

3.2 L’autocrazia russa: perdita dell’egemonia in Europa

A questi fattori interni d’indebolimento del potere zarista, i cui effetti si faranno sentire progressivamente nel tempo, c’è da aggiungere un altro fattore le cui conseguenze sono pronte a manifestarsi in maniera dirompente. Si tratta del divario crescente tra lo sviluppo produttivo della Russia e quello dei principali paesi europei che hanno conosciuto l’industrializzazione capitalistica. Dalle loro industrie escono non soltanto beni di consumo e di investimento ma anche fucili, polvere da sparo, cannoni e altre attrezzature di tipo militare, mentre in Russia non c’è nessuna forma di industria moderna.

Il controllo turco sugli Stretti (Bosforo e Dardanelli) soffoca sempre più le esportazioni russe verso l’Occidente proprio mentre l’aristocrazia russa ha sempre più bisogno di accrescere le esportazioni per poter pagare i costi sempre più elevati delle sue importazioni. La Turchia non si limita a pretendere tangenti sulle merci russe, ma vende in misura crescente merci che fanno concorrenza a quelle russe. Alla metà del secolo, il grano ed il cotone turchi venduti sul mercato inglese superano in quantità quelli russi. Nel 1853 lo zar Nicola I, per evitare il consolidamento di una situazione disastrosa per l’economia russa, si intromette nella contesa sorta tra ecclesiastici di diverse confessioni cristiane sul diritto di disporre di alcune chiese di Gerusalemme (che Henry Laurens chiamerà giustamente L’invention de la Terre sainte) e chiede al sultano di riconoscerlo come protettore della Chiesa greco-ortodossa dell’Impero turco, con il diritto di amministrazione dei suoi luoghi di culto in Palestina. Un tale riconoscimento implicherebbe il libero transito delle navi russe attraverso gli Stretti, necessario per garantire il collegamento tra Russia e Palestina, e creerebbe perciò i presupposti di una crescente influenza russa in Turchia. Il sultano non risponde e lo zar fa occupare militarmente, a scopo intimidatorio verso la Turchia, i principati di Moldavia e Valacchia.

A questo punto, l’Inghilterra appoggia apertamente la Turchia, sia per conservare il diretto controllo del proprio commercio con il Vicino Oriente, che sarebbe minacciato da un’eventuale presenza della flotta russa nel Mediterraneo, sia per il crescente fabbisogno di cereali della sua popolazione e di cotone greggio della sua industria che la orientano a non dipendere soltanto dalla Russia per l’importazione di queste merci, ma anzi di comprare in quantità maggiore quelle meno costose prodotte dall’impero ottomano. Incoraggiato dall’appoggio inglese, il sultano si fa audace e invia un ultimatum allo zar nell’ottobre del 1853, intimandogli di sgombrare i principati danubiani entro quindici giorni, passati i quali la Turchia sarebbe entrata in guerra. E lo zar inizia la guerra contro la Turchia, prima ancora della scadenza dell’ultimatum. Certamente sa di dover affrontare non solo la debole Turchia ma anche la forte Inghilterra. Ma conta anche sull’alleanza dell’Austria, aiutata dalla Russia pochi anni prima nella riconquista dell’Ungheria, e sulla neutralità della Francia.

Non è dunque preoccupato, se fiancheggiato dall’Austria, di dover lottare contro Turchia ed Inghilterra, sia per la grande debolezza della Turchia sia per la difficoltà dell’Inghilterra a tradurre il suo potenziale industriale in forza militare, sprovvista com’è di un esercito di leva. Ma i calcoli dello zar risultano completamente sbagliati: la Francia entra in guerra con l’Inghilterra a fianco della Turchia, e l’Austria alla gratitudine contrappone il proprio interesse. Non vale la pena di rischiare una guerra contro la Francia e l’Inghilterra soltanto per favorire l’espansione russa nei Balcani, e rimane neutrale.

La guerra, dunque, iniziata tra Russia e Turchia nell’ottobre 1853, vede la dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra alla Russia nell’aprile del 1854, subito dopo le prime sconfitte turche. L’attacco franco-inglese punta a colpire la Russia là dove trova riparo la sua flotta da guerra del Mar Nero e da cui viene smistata la maggior parte delle armi in dotazione al suo esercito, e cioè nel porto e nella fortezza di Sebastopoli, in Crimea. E con il nome di guerra di Crimea, questo conflitto è passato alla storia. Come base per raggiungere la Crimea, le forze franco-inglesi occupano, con un clamoroso gesto di prepotenza internazionale, il porto del Pireo in Grecia (maggio 1854), anche allo scopo di paralizzare la tendenza filo-russa del re, reazionario, Ottone di Grecia. La Grecia subisce così un’umiliazione nazionale, e re Ottone rimane sul trono soltanto perché accetta di rendere il paese, di fatto, un protettorato dell’Inghilterra. In Crimea risulta chiaramente la superiorità militare delle forze franco-inglesi su quelle russe, per il fatto di avere alle spalle un’industria degli armamenti, anche se la loro esiguità numerica, accresciuta dalle vittime di una spaventosa epidemia di colera, le mette inizialmente in difficoltà.

L’esigenza di fare affluire in Crimea soldati di rinforzo, spinge i franco-inglesi a fare il tentativo di ottenerli dall’Austria, facendola entrare in guerra contro la Russia in cambio di compensi nei Balcani a danno della Russia stessa. Nel corso della prima metà del 1855 rimane aperta la possibilità di un intervento dell’Austria, che però preferisce confermare la propria neutralità, anche perché, nel frattempo, 15 mila soldati di rinforzo sono stati inviati dal regno di Sardegna, entrato in guerra (aprile 1855) senza alcun preciso interesse, in séguito ad una forte pressione diplomatica francese, allo scopo di evitare di essere assoggettato ad un’umiliazione nazionale simile a quella subita dalla Grecia. Le forze anglo-franco-piemontesi, vinta una decisiva battaglia sul fiume Cernaia (agosto 1855), riescono poi ad espugnare Sebastopoli (settembre 1855).

Il nuovo zar Alessandro II (1855-1881), nel frattempo successo a Nicola I, è allora costretto alla resa. Il trattato di pace che pone termine alla guerra di Crimea, stipulato a Parigi nell’aprile 1856, prevede che la Russia rinunci agli Stretti, ceda alla Turchia la sovranità sulla Moldavia, sulla Valacchia e su una piccola parte della Bessarabia alle foci del Danubio, oltre a smilitarizzare il Mar Nero. La perdita della foce del Danubio significa la perdita del controllo russo sulla locale navigazione fluviale e quindi sull’esportazione granaria della zona. La smilitarizzazione del Mar Nero significa poi che la Russia non può tenere lungo le sue coste né navi da guerra, né porti militari, né arsenali. La guerra di Crimea segna un brusco arresto nella secolare tendenza espansionistica dell’Impero russo, contribuendo in maniera decisiva ad incrinarne la potenza.

3.3 L’autocrazia russa: il ricorso alle riforme

L’esito rovinoso della guerra in Crimea e le successive esplosioni di malcontento contadino in alcune zone della Russia convincono Alessandro II della necessità di compiere importanti riforme nella società russa, perché l’autocrazia zarista possa sopravvivere. Egli si rende conto, cioè, che la superiorità militare delle potenze occidentali è ormai diventata tale che il potere zarista è esposto ad ogni umiliazione sul piano internazionale, e che questa situazione è destinata a durare e ad aggravarsi progressivamente, ponendo in crescente pericolo l’integrità stessa dell’Impero russo, fino a quando anche l’esercito zarista non sarà armato e addestrato come gli eserciti occidentali.

Ma ciò non sarà possibile senza dotare la Russia di una moderna industria degli armamenti, senza una riforma dell’istruzione pubblica, che renda possibile la formazione di tecnici adeguati alle necessità dell’industria e dell’esercito, e senza una riforma della vita civile, che crei il clima adatto per la diffusione delle scoperte tecniche e scientifiche avvenute in Occidente e per una migliore preparazione degli ufficiali e dei funzionari. È anche evidente, però, che tutto ciò sarà inutile se rimarrà in vigore la servitù della gleba.

Soltanto l’abolizione di questa istituzione, che assicura mano d’opera gratuita alle forme più arcaiche di conduzione agricola, potrà decidere i grandi proprietari a compiere nelle proprie terre quegli investimenti economici senza i quali la Russia non è in grado di accrescere in misura sufficiente le sue esportazioni e, di conseguenza, la sua capacità di importazione, in maniera tale da poter acquistare dall’estero le attrezzature necessarie all’industrializzazione. Soltanto l’abolizione della servitù della gleba, inoltre, liberando i contadini dall’obbligo di risiedere permanentemente nei villaggi in cui sono nati, per essere sempre a disposizione dei loro signori, potrebbe fornire all’industria la mano d’opera necessaria al suo sviluppo.

Alessandro II vede anche più lontano. Dal momento che la servitù della gleba, è diventata un fattore di disgregazione del sistema del mir e non è più tollerata da larghi strati del mondo contadino, essa rischia ormai di creare nelle campagne russe una nuova ondata di quei disordini che nei secoli passati hanno talvolta portato il potere zarista sull’orlo della dissoluzione. Quanto ciò sia chiaro per lui è dimostrato da una frase da lui pronunciata nel 1856 in un discorso tenuto ai nobili della città di Mosca: “Ricordatevi che è meglio per voi che la servitù della gleba sia soppressa ora dall’alto anziché aspettare che tra qualche tempo venga distrutta dal basso“.

Tutte queste ragioni spiegano perché Alessandro II cominci la sua opera riformatrice con l’editto del 19 febbraio 1861 (ovverosia del 4 marzo 1861, secondo il nostro calendario, essendo il calendario russo dell’epoca anticipato di tredici giorni rispetto a quello occidentale: cosa che ricordiamo qui una volta per tutte, limitandoci d’ora in poi a riportare tutte le date secondo il calendario russo), Questo editto decreta l’abolizione della servitù della gleba. Una storica riforma, destinata tuttavia a provocare effetti economici, sociali e politici certamente di grande portata, ma di natura assai diversa da quella voluta.

Lo zar e i suoi consiglieri promotori della riforma si sono infatti prefissi di conseguire scopi contraddittori con i valori sociali e politici ai quali la loro azione di governo rimane ancorata, e dunque di impossibile realizzazione. Aboliscono la servitù della gleba non perché si preoccupano del benessere dei contadini ma perché vogliono salvaguardare il potere dell’autocrazia zarista e il dominio di classe dell’aristocrazia feudale, facendo a meno di un’istituzione diventata controproducente per i suoi stessi beneficiari. Ciò spiega, tra l’altro, i cinque anni trascorsi tra il primo annuncio della riforma e la sua effettiva attuazione, che sono stati dedicati a continui contatti e consultazioni con i nobili, per tenere conto dei loro interessi irrinunciabili e per ottenere il loro consenso.

Né gli investimenti nell’agricoltura e l’avvio dell’industrializzazione sono assunti come fini prioritari ai quali subordinare ogni altra considerazione, ma, come novità di cui sarebbe stato meglio fare a meno, ma che occorre realizzare in quanto rappresentano gli unici mezzi possibili per consolidare il potere dell’autocrazia zarista e dell’aristocrazia feudale. Gli interessi di quest’ultima rimangono un punto di riferimento dal quale l’azione governativa non si discosta mai, come è inevitabile che sia in uno Stato feudale, sino al punto da progettare una riforma destinata a non essere in grado né di promuovere gli investimenti nell’agricoltura, né, tanto meno, di dare avvio ad un processo industrializzazione.

L’editto del 19 febbraio 1861 concede certamente ad ogni contadino la libertà personale, nel senso che lo libera da qualsiasi obbligo di prestazione gratuita di lavoro e gli dà il diritto di compiere per proprio conto atti (quali ad esempio il trasferimento di residenza, il matrimonio con persona di altro villaggio, la vendita della propria forza-lavoro al miglior offerente, la stipula di contratti a proprio nome, ecc.), per i quali in precedenza era necessario il consenso dei signore di cui il contadino era servo. Il contadino russo diventa perciò, per la prima volta dopo diversi secoli, soggetto di diritto. Ma non riceve, per il proprio sostentamento, la stessa terra fino ad allora tenuta come servo.

La legge prescrive infatti che i signori lascino ai contadini i due terzi, e non la totalità, degli arativi precedentemente loro assegnati come servi, ad esclusione completa, di prati e boschi, considerati d’ora in poi non più oggetto di diritti comuni ma proprietà private dei signori. Ai contadini, dunque, la riforma lascia poca terra, e la peggiore, visto che i signori, che hanno il diritto di riprendere loro, a propria scelta, un terzo degli arativi, si riprendono i più fertili e per giunta, impedisce loro, con la sottrazione di tutti i pascoli, di allevare bestiame. Lo scopo di queste disposizioni è non solo quello di lasciare più terre ai signori, ma anche quello di impedire che i contadini possano diventare economicamente autosufficienti, perché in questo caso i signori non potrebbero disporre di mano d’opera a buon mercato. L’abolizione della servitù della gleba punta a sostituire la necessità economica alla costrizione giuridica come ragione per la quale i contadini debbano lavorare per i signori, mettendo a disposizione di costoro braccia in grande quantità, facilmente acquistabili in cambio di bassi salari.

Ma in tal maniera, tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei signori, il mondo contadino viene mantenuto in una condizione di miseria tale da non essere in grado di offrire un mercato di sbocco alla produzione manifatturiera, che così, in assenza di un mercato interno (la popolazione urbana russa è numericamente troppo insignificante per costituirlo), non ha la possibilità di svilupparsi su scala industriale. E non basta! Neppure la poca terra concessa ai contadini dalla legge di riforma, viene assegnata ai contadini in proprietà piena, in quanto è giuridicamente considerata proprietà signorile che essi ricevono in usufrutto con facoltà di riscatto. Viene così prevista dall’editto dello zar una complicata operazione di riscatto per la quale il contadino è chiamato a rimborsare in cinque anni il 20% del valore delle terre concessegli, mentre il rimanente 80% sarà corrisposto ai signori direttamente dallo Stato in obbligazioni fruttifere, e il contadino sarà considerato debitore dello Stato della somma che esso ha anticipato per lui, accresciuta di esorbitanti interessi, tanto da doverne pagare per ben quarantanove anni rate annuali corrispondenti al 6% del valore dell’anticipazione fatta dallo Stato.

Lo scopo di queste vessatorie disposizioni è quello di assicurare per mezzo secolo all’autocrazia zarista un tributo straordinario gravante sui contadini, con cui far fronte ad ampie spese per l’ammodernamento dell’esercito, e di fornire ai signori, sempre facendone gravare il peso sui contadini, il denaro liquido necessario per gli auspicati investimenti agricoli. Ma quest’ultimo obiettivo viene del tutto mancato, in quanto il denaro viene dato ad un’aristocrazia i cui caratteri arcaicamente feudali sono consolidati proprio dal modo incondizionato in cui i suoi interessi trovano tutela. Succede così che l’aristocrazia russa spende le grosse somme che le sono devolute a titolo di riscatto per pagare i propri debiti, per moltiplicare i propri consumi di lusso, per darsi a costosissimi viaggi nell’Europa occidentale, e solo raramente e in minima parte per compiere investimenti economici. E poi, disponendo di nuove somme da sperperare, essa avverte ancora meno la necessità di occuparsi della gestione delle proprie terre. Di conseguenza, anche se la riforma è stata concepita, come si è visto, per mettere a disposizione dei signori mano d’opera salariata a buon mercato, essi nella maggior parte dei casi rinunciano all’assunzione di braccianti salariati, che comporterebbe il proprio impegno diretto nella gestione agricola, e preferiscono dare in affitto ai contadini affamati di terra lotti arabili, bestiame e pascoli, in cambio di prestazioni lavorative che solitamente non si distinguono da quelle un tempo loro dovute come servi se non per il fatto di essere ora assunte per contratto.

L’abolizione della servitù della gleba, inoltre, per il modo in cui avviene, all’inizio accresce anziché ridurre il malcontento di gran parte della popolazione rurale, che aveva creduto, divenuta libera, di poter continuare a tenere a propria disposizione la solita terra, e soprattutto di averla senza dover pagare alcunché, e che si sente perciò crudelmente beffata. In molte tra le assemblee dei mir, convocate per dare comunicazione della riforma, la lettura dell’editto dello zar dà luogo ad interruzioni e lagnanze, soprattutto nella parte riguardante gli oneri di riscatto, che terrorizza i contadini per la pesantezza e la lunghissima durata degli oneri stessi, facendo loro prevedere la fame ad ogni cattivo raccolto. Frequentemente, alla lettura dell’editto dello zar, viene espresso dai contadini il desiderio che tutto rimanga come prima, apparendo quasi preferibile l’antica servitù alle pesanti condizioni della nuova libertà, e in qualche caso si hanno persino vere e proprie sommosse. L’asprezza dell’opposizione contadina viene poi però riassorbita dalla rinnovata vitalità del sistema del mir. La riforma prevede infatti che le terre siano lasciate non ai contadini singoli ma alle loro comunità di villaggio, che assumono il compito di ridistribuirle periodicamente in usufrutto alle varie famiglie in proporzione del numero dei loro componenti, e che diventano responsabili collettivamente del pagamento delle tasse e degli oneri di riscatto. In questo modo, la comunità viene ad essere direttamente interessata al lavoro di tutti i suoi membri, e lo Stato riconosce questo suo interesse delegando ad essa il diritto di concedere o negare ad ogni suo membro un passaporto interno necessario per andare a risiedere e a lavorare altrove.

Persino alcuni poteri giurisdizionali prima esercitati dai signori sui contadini, ed ora venuti meno in conseguenza della soppressione della servitù della gleba, sono trasferiti alla comunità di villaggio. Il mir insomma, eredita alcune funzioni prima esercitate dai signori, e vede consolidato il suo ruolo economico e amministrativo, di modo che i contadini, nonostante la loro miseria, finiscono per accettare le loro condizioni di vita, perché le comunità in cui vivono offrono loro qualche tutela e li integrano molto strettamente in collettività omogenee, anche se li isolano sempre più dalla società esistente al di fuori del villaggio, accentuando la loro ignoranza. Ma il costo pagato per una simile stabilizzazione sociale è costituito non soltanto dalla creazione di un ulteriore elemento di intralcio per lo sviluppo economico, ma anche da una tale separazione e chiusura dei villaggi contadini da recidere le basi dellatradizionale influenza dell’aristocrazia sui contadini stessi.

Alessandro Il prosegue la sua opera riformatrice in Russia con una serie di provvedimenti che, uniti all’abolizione della servitù della gleba, dovrebbero, secondo lui, fondare su nuove e più solide basi il suo regime autocratico. Così, con l’editto del primo gennaio 1864 istituisce in ogni distretto e in ogni provincia della Russia una assemblea rappresentativa della popolazione locale (i suoi membri devono infatti essere eletti per il 40% dai nobili, per il 40% dai contadini, per il 15% dagli ecclesiastici e per il 5% dai borghesi). Tale assemblea, chiamata zemstvo, ha come propri compiti quelli di provvedere alla manutenzione delle strade e al miglioramento delle comunicazioni, di combattere le epidemie e la moria del bestiame, di promuovere lo sviluppo agricolo, di curare l’istruzione pubblica e di compiere opere assistenziali, con facoltà, a tutti questi scopi, di assumere ingegneri, agronomi, medici ed insegnanti. Con l’editto del 14 luglio 1864 tutte le scuole (elementari o superiori, gestite da organi dello Stato oppure da enti ecclesiastici o comunque privati) vengono aperte ai sudditi di ogni classe sociale e rinnovate nei contenuti dell’insegnamento, attraverso l’introduzione dello studio delle scienze naturali e delle lingue straniere, e attraverso la soppressione della censura preventiva sulle opere di argomento scientifico e una migliore qualificazione degli insegnanti. Infine, con l’editto del 19 novembre 1864 lo zar compie la più profonda tra le sue riforme, quella cioè dell’ordinamento giudiziario, che garantisce l’indipendenza dei tribunali nei confronti degli organi di governo attraverso l’inamovibilità dei giudici e l’abolizione di ogni loro subordinazione agli alti funzionari di Stato, e che sancisce la pubblicità dei processi e norme procedurali tali da assicurare il rispetto del diritto alla difesa dell’imputato e la rapidità del giudizio.

Benché in parte contraddetta da altre disposizioni che consentono al governo di imporre il domicilio coatto e persino l’arresto e la condanna al. lavoro forzato per via amministrativa (senza, cioè, un processo e una sentenza giudiziaria) in caso di reati contro lo Stato, che introducono per i contadini tribunali speciali abilitati ad emettere sentenze anche senza rispettare alcune garanzie degli imputati, e che sottraggono ai tribunali ordinari la competenza per i reati del clero e dell’alta nobiltà, tuttavia questa riforma cambia effettivamente il volto della vita civile russa. Diventa addirittura un luogo comune dire che le aule dei tribunali siano, in occasione dei dibattimenti processuali, gli unici luoghi in Russia dove esista effettiva libertà di parola. E la categoria sociale degli avvocati comincia ad esistere, in Russia, in séguito alla riforma giudiziaria del 1864. Tuttavia l’insieme di queste riforme, per il modo con cui esse sono attuate, e soprattutto in conseguenza del modo in cui è stata abolita la servitù della gleba, non produce l’auspicata modernizzazione della Russia, ma accresce la frustrazione e la rabbia degli esigui strati della borghesia e della nobiltà dedita ad attività commerciali.

3.4 Nascita dell’opposizione all’autocrazia

Negli anni Sessanta sorgono così in Russia i primi gruppi rivoluzionari, a composizione quasi esclusivamente giovanile e intellettuale. Essi si dividono in due tendenze fondamentali, e cioè quella dei bakunisti o insurrezionalisti e quella dei lavrovisti o propagandisti. I primi si richiamano al rivoluzionario Michail Bakunin, e propugnano la formazione di una setta segreta a carattere cospirativo che sia in grado di compiere, nel più breve tempo possibile, un colpo di Stato per abbattere lo zarismo e restituire il potere al popolo. I secondi sono invece seguaci del filosofo Pétr Lávrov, proveniente dalla ricca nobiltà, dotato di vastissima cultura, il quale, nelle sue Lettere storiche, stampate clandestinamente nel 1866, sostiene che la rivoluzione potrà diventare possibile solo dopo che il popolo sarà uscito dalla sua attuale condizione di ignoranza e di oscurità mentale, per cui il compito più urgente è quello di illuminare il popolo stesso con un’attiva propaganda fatta soprattutto attraverso opuscoli clandestini. Comune ad entrambe le tendenze è il fine ultimo dell’abolizione dello Stato e dell’autogoverno del popolo, una volta che nel popolo siano state eliminate tutte le disuguaglianze sociali. In Russia, cioè, non si sviluppa per il momento alcuna tendenza rivoluzionaria di tipo liberal-borghese, volta a trasformare l’autocrazia zarista in una monarchia costituzionale, a causa della quasi totale mancanza di una vera e propria società civile e di una borghesia i cui affari siano indipendenti dallo Stato.

I rivoluzionari russi dell’epoca, infatti, non sono specificamente borghesi ma giovani intellettuali con difficoltà di inserimento sociale, provenienti un po’ da tutti i ceti superiori, ad eccezione di quelli strettamente legati allo zarismo come la nobiltà feudale e l’alta burocrazia. Sui rivoluzionari russi, e soprattutto sui lavrovisti, esercita larga influenza lo scrittore russo Aleksandr Herzen, esule a Londra, inizialmente fautore di una rivoluzione liberaldemocratica e di una occidentalizzazione della Russia, ma poi deluso dal 1848 europeo (vissuto in prima persona), è passato all’idea che la Russia debba evitare l’avvento della borghesia, del capitalismo e dello Stato liberale, e realizzare una rivoluzione basata sui principi comunitari del suo mondo contadino.

4. La Russia di Lenin

…

Ma intanto,

gobba sui torni e macilenta

nasceva la classe operaia

e già come una minaccia

alzava nel cielo le ciminiere.

Nel corso degli anni Settanta dell’Ottocento, Marx si convince che i presupposti di una futura rivoluzione stiano maturando in Russia. Quindi non si limita a raccogliere e a leggere saggi di autori russi ma stabilisce anche un contatto epistolare con alcuni tra i più noti oppositori rivoluzionari del regime zarista, informandosi sulle condizioni in cui operano, rispondendo alle loro domande, dando loro preziosi suggerimenti. Da questo momento perciò, cioè mentre è ancora vivo, la figura ed il pensiero di Marx entrano a far parte della storia della Russia. Tutto ciò corrisponde ad una crescita effettiva del movimento rivoluzionario.

4.1 La repressione autocratica e l’evoluzione dell’opposizione

Dopo il 1870 i lavrovisti cominciano a fare rapidamente nuovi proseliti, in alcuni settori professionali del ceto medio, al punto da arrivare a contare circa una decina di migliaia dì aderenti. Benché scompaginati, nell’autunno 1873, da un’ondata di arresti effettuati dalla polizia zarista di duemila di loro, traducono in pratica con appassionato entusiasmo, nella primavera 1874, l’appello, a suo tempo lanciato ai giovani rivoluzionari da Herzen, di “andare al popolo“, recandosi a lavorare e a vivere tra i contadini in diversi villaggi del bacino del Volga e di quello del Dnjepr.

Partendo dalla convinzione, come lavrovisti, della necessità di preparare la futura rivoluzione con un lungo periodo di pacifica attività di propaganda volta a liberare il popolo dalla sua ignoranza, hanno poi maturato l’idea dell’impossibilità di compiere efficacemente un’attività senza condividere vita, fatiche e dolori del popolo lavoratore, mescolandosi con esso per identificarsi con ciò che esso sente e pensa, e poterne così influenzare lo sviluppo. Questa nuova idea li trasforma in qualcosa di più e di diverso da semplici lavrovisti. Essi cominciano allora a definirsi “narodniki“, cioè “amici del popolo” (dal termine russo “narod” che vuol dire appunto “popolo“), tanto che vengono conosciuti in Occidente come “populisti“.

Spesso i contadini reagiscono con diffidenza e fastidio nei confronti di questi intellettuali rivoluzionari venuti improvvisamente in mezzo a loro con la pretesa di aiutarli e di educarli, ma senza riuscire a dissimulare che non hanno né conoscenze agricole, né familiarità con i costumi rurali, né fisico adatto a sopportare le fatiche dei campi. In qualche caso succede persino che i contadini, irritati nel sentir fare discorsi contro lo zar, perché ne idealizzano ancora la figura di “padre del popolo“, o perché temono di trovarsi di fronte ad agenti provocatori, consegnino i giovani venuti tra di loro alla polizia zarista.

Ci sono però anche casi di contadini che diventano amici dei rivoluzionari e persino rivoluzionari essi stessi. È perciò indubbio che negli anni Settanta quello dei narodniki è un movimento rivoluzionario che cresce, facendo proseliti nel ceto medio intellettuale e mettendo anche le prime radici in qualche zona del mondo rurale, dove cominciano infatti a circolare le loro parole d’ordine sul ritorno ai mír delle terre usurpate dai nobili al tempo dell’abolizione della servitù della gleba, sulla soppressione della tassa straordinaria di riscatto, allora dovuta dai contadini allo Stato, e sulla lotta accanita alla piaga dell’usura, praticata nelle campagne da affaristi senza scrupoli, che sfruttano la necessità che i contadini hanno di ottenere anticipi di denaro nelle stagioni morte dell’anno agricolo, per non morire di fame. Accanto al vero e proprio movimento rivoluzionario costituito dai narodniki si sviluppa, nello stesso periodo, anche una tendenza vagamente rivoluzionaria, e comunque di aspra ostilità al regime zarista, tra gli studenti dei ginnasi e delle università, e si forma inoltre, presso l’esigua borghesia russa, un moto di opinione antizarista, che trova espressione nell’attività della componente borghese degli zemstvo, e degli avvocati e dei giudici popolari nelle aule giudiziarie.

Di fronte al crescere di tali tendenze, la risposta della monarchia zarista è quella di annientare i fermenti esistenti con la pura e semplice violenza repressiva, tornando agli sperimentati principi dell’autocrazia tradizionale. In questo modo, però, come Marx subito lucidamente intuisce, il regime zarista si pone, costrettovi dagli interessi feudali che deve tutelare, in una strada senza sbocco, perché le vaste repressioni che comincia ora ad alimentare sono destinate, in un paese rimasto estraneo allo sviluppo economico moderno, a moltiplicare per il futuro le tensioni sociali, indebolendo nello stesso tempo la forza dello Stato, a causa dell’abbandono completo di ogni impegno a modernizzarne le istituzioni e le basi economiche. Di qui, secondo Marx, il graduale accumularsi, in Russia, dei presupposti di una futura rivoluzione, sia pure entro tempi imprecisabili.

Questa reazione autocratica si manifesta, prima di tutto, nella seconda metà degli anni Settanta, sotto forma di violenza poliziesca, che viene indirizzata principalmente contro la pacifica propaganda dei narodniki, ritenuta pericolosissima in quanto rivolta ai contadini. Diventa allora tristemente famoso il capo della polizia di Pietroburgo generale Fedor Trepov, che fa incarcerare centinaia di narodniki anche soltanto per aver pronunciato in pubblico frasi di condanna del regime zarista, e li trattiene in carcere per mesi, prima di consegnarli ai giudici, in modo da poterli umiliare e maltrattare durante gli estenuanti interrogatori ai quali li fa sottoporre.

I narodniki sono così spinti ad abbandonare il terreno della propaganda e delle agitazioni pacifiche in cui si sono finora mossi. Due episodi in particolare, che si verificano nel 1877, li inducono a mutare il loro modo di agire. Un primo episodio è costituito dalla denuncia fatta da uno studente di Pietroburgo, incarcerato per errore e quindi rilasciato pochi giorni dopo, di essere stato denudato e frustato da Trepov in persona, venuto proprio in quei giorni ad ispezionare le carceri della città. Il secondo episodio è costituito dalla denuncia, fatta in un’aula di un tribunale da circa duecento narodniki processati per propaganda contro il regime zarista, di avere subito vere e proprie torture, che hanno portato alla morte di dieci loro compagni.

Di fronte a questi episodi la maggior parte dei narodniki ancora liberi fondano l’organizzazione “Zemlja i Volja” (cioè “Terra e Libertà“), che mantiene gli obiettivi di fondo propri di tutti i narodniki (terra ai mir e libertà dei contadini dall’usura e dalle tasse straordinarie di riscatto), ma che decide di perseguirli agendo clandestinamente e usando la violenza armata sia per cercare di liberare i propri compagni arrestati sia per colpire a morte i funzionari colpevoli di maltrattamenti nei loro confronti. Nei suoi soli due anni di esistenza – dal 1877 al 1879 – questa organizzazione di narodniki porta a compimento audaci imprese, di liberazione a mano armata di prigionieri politici e di attentati a sanguinari sgherri del regime zarista, che attirano su di loro vaste simpatie nell’opinione pubblica borghese, e che gettano nella costernazione e nello sgomento diversi funzionari incaricati della repressione, che si sentono ora in pericolo di vita

Il successo più clamoroso viene conseguito da Zemlja i Volja nel 1878, allorché una sua aderente appena diciottenne Vera Zasulic, riesce dapprima a ferire gravemente in un attentato il generale Trepov, eludendo l’eccezionale sorveglianza da cui il capo della polizia si fa proteggere, quindi a farsi assolvere al processo da coraggiosi giudici borghesi, convincendoli di aver agito per legittima difesa dei suoi compagni illegalmente arrestati e maltrattati, ed infine a sfuggire, con l’aiuto di una folla solidale, alla polizia venuta ad arrestarla nuovamente, all’uscita dal tribunale, nonostante l’assoluzione dei giudici.

Questi successi inducono una parte degli aderenti a Zemlja i Volja a proporre l’uso della violenza armata non più soltanto per difendere l’organizzazione dagli arbìtri e dalle crudeltà dei funzionari di polizia, ma anche e soprattutto per scardinare l’apparato dello Stato seminando il terrore tra i suoi membri, e dare così al popolo il coraggio di fare la rivoluzione. I sostenitori di questa tesi vengono subito denominati terroristi, e trovano una fortissima opposizione in altri narodniki detti antiterroristi e decisi a rimanere fedeli ai metodi tradizionali di lotta. Allo scopo di trovare una soluzione ai laceranti contrasti emersi a proposito della proposta, avanzata nelle sue file, di passare alla lotta terroristica Zemlja i Volja tiene a Voronez un congresso clandestino, nell’estate del 1879, che approda, dopo quattro giorni di accanite discussioni, allo scioglimento dell’organizzazione, incapace di una qualsiasi mediazione tra le opposte tesi che si agitano al suo interno.

La tesi contraria al terrorismo è sostenuta con particolare vigore da Georgij Plechanov, un intellettuale di straordinaria erudizione, il quale, citando numerose fonti, tra cui Marx, cerca di convincere i congressisti che è ormai scientificamente dimostrato che l’evoluzione dei popoli dipende da leggi precise, immutabili come quelle naturali e determinate dai rapporti economici, e non può quindi venire abbreviata da interventi violenti della volontà umana come l’uccisione di singoli esponenti del regime dominante.

La tesi favorevole al terrorismo è invece sostenuta da un ex servo della gleba, Andrej Zeliabov, il quale si dice convinto che se i narodniki, condannato a morte lo zar, e resi pubblici i motivi della condanna, fossero poi riusciti ad eseguirla, avrebbero facilmente spinto il popolo alla rivoluzione. Perciò, sciolta Zemlja i Volja, tutti i narodniki fautori del terrorismo, unitisi sotto la guida di Zeliabov, danno vita ad una nuova organizzazione (ottobre 1879), denominata “Narodnaja volja“ (Libertà del popolo), che fa subito conoscere il proprio obiettivo di attentare alla vita dei più alti funzionari dello Stato e prima di tutto a quella dello zar, per scardinare l’apparato dello Stato e suscitare la rivoluzione.

Comincia allora un’impressionante serie di tentativi, falliti, per un soffio, di uccidere lo zar (1879-’80), che, per il fatto stesso di ripetersi implacabilmente a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro nonostante l’eccezionale sforzo compiuto dall’intero apparato poliziesco, dimostrano che i terroristi sono numerosi e ben organizzati, e godono di vaste simpatie e conseguenti complicità. Oltre a questo, giuoca a favore dei terroristi l’avere un capo come Zeliabov, che rivela subito una straordinaria abilità nel predisporre organizzativamente gli attentati, destreggiandosi tra le maglie della sorveglianza poliziesca e sapendo sempre dove trovare complicità e come procurarsi armi, tanto che il saperlo in libertà finisce per portare Alessandro II ad un crollo nervoso. La lotta a morte ingaggiata tra la polizia e i terroristi, pur portando alla cattura e all’impiccagione di molti di questi ultimi, vede anche l’uccisione, in micidiali agguati di ritorsione, di diversi alti funzionari di polizia, e soprattutto, dimostra ogni volta che l’organizzazione terroristica continua a funzionare anche dopo la cattura di folti gruppi di suoi aderenti.

Nel gennaio 1881, la polizia zarista giunge però, dopo complesse indagini e continui pedinamenti, a catturare un gruppo più numeroso del solito di terroristi, e attraverso le confessioni loro estorte con la tortura, riesce, il mese dopo, ad arrestare anche quasi tutti i membri del loro comitato esecutivo, Zeliabov compreso. Alessandro II si crede allora salvo. Invece gli unici due membri del comitato esecutivo di Narodnaja volja rimasti in libertà, che sono due audacissime donne, e cioè Sofja Perovskaja e Vera Figner, si assumono subito tutti i compiti prima svolti da Zeliabov, ritenuto insostituibile, e si impegnano ad organizzare un nuovo attentato allo zar.

Un attentato da compiersi alla disperata, cioè con l’impiego di tutte le forze ancora disponibili in azioni anche eventualmente suicide, e nel più breve tempo possibile, prima cioè che la polizia arrivi anche agli ultimi capi di Narodnaja volja. Così, in occasione di una parata militare a Pietroburgo cui deve partecipare lo zar, molti terroristi armati di bombe si mescolano alla folla che vi assiste, dislocati nei più diversi punti della città e pronti ad agire agli ordini delle due donne, trasmessi attraverso un complicato sistema di segnalazioni a distanza da esse stesse ideato, e che all’atto pratico funziona perfettamente. Molti di loro, come è stato previsto nella logica di un’azione organizzata in maniera suicida pur di raggiungere l’obiettivo, sono scoperti e disarmati dalla polizia. Ma, essendo in tanti, succede che uno di loro scaglia alcune bombe contro lo zar mancandolo e uccidendo due uomini del suo seguito, e un altro, infine, poco dopo, lo colpisce in pieno. Entrambi sono catturati, ed è catturata anche Sofja Perovskaja. Ma Alessandro II cade sotto i loro colpi, il primo marzo 1881 secondo il calendario russo.

L’uccisione dello zar Alessandro II costituisce il momento culminante di un periodo di tensione rivoluzionaria, caratterizzato, oltre che dalla lotta terroristica condotta dalla Narodnaja volja, anche da continue agitazioni studentesche e persino da sommosse contadine, sia pure episodiche e circoscritte. Quanti riflettono sulla prospettiva della rivoluzione in Russia cominciano perciò ad interrogarsi sui suoi prevedibili protagonisti ed esiti sociali, per ricavarne le indicazioni di strategia rivoluzionaria meglio adeguate alle condizioni del paese. Si tratta in particolare di capire se la Russia è destinata, attraverso una rivoluzione, a superare la sua arretratezza orientale per imboccare la via dello sviluppo capitalistico proprio come l’Europa occidentale, con il conseguente emergere di un proletariato di fabbrica cui sia possibile propagandare le idee socialiste già circolanti in Occidente, o invece a percorrere una sua specifica via basata sullo sviluppo di un suo comunitarismo agricolo, e di cui siano protagonisti, quindi, i villaggi contadini.

4.2 Contrattacco dell’autocrazia e riforme

Nel febbraio 1881 la rivoluzionaria Vera Zasulic, esule a Ginevra, scrive una lettera a Marx che si trova a Londra, e gli chiede il suo parere, ponendogli la questione in questi termini: “Vi sono soltanto due possibilità. O la comunità di villaggio, una volta liberata con una rivoluzione dalle smodate esigenze del fisco zarista, dagli obblighi di ogni genere nei confronti dei proprietari nobili ed ecclesiastici, e dagli arbìtri polizieschi è capace di svilupparsi in senso comunista, vale a dire di ordinare su base collettivistica la produzione agricola e poi anche manifatturiera, ed in questo caso il socialista rivoluzionario è tenuto a consacrare tutte le sue forze alla liberazione ed allo sviluppo delle comunità contadine. Oppure, al contrario, la comunità di villaggio è destinata a scomparire per effetto di un ineluttabile sviluppo capitalistico, ed in questo caso al socialista rivoluzionario non resta che la propaganda tra i primi operai di città“.

La risposta che Marx invia a Vera Zasulic è complessa e problematica. Egli rivela che il processo di dissoluzione del mir russo è già cominciato, per cui la Russia, a suo avviso, può evitare di entrare irreversibilmente in una fase capitalistica del suo sviluppo storico soltanto a condizione che una rivoluzione vi si verifichi entro un breve periodo di tempo. Egli si attende inoltre dalla rivoluzione in Russia – con lo squilibrio del sistema politico europeo che comporterebbe, e con il messaggio liberatorio che trasmetterebbe – un impulso decisivo per spingere alla rivoluzione socialista il proletariato occidentale. Ma avverte anche Vera Zasulic che se ciò non si verificasse, se cioè il proletariato occidentale rimanesse politicamente passivo anche dopo una rivoluzione in Russia, la rivoluzione russa non avrebbe la minima possibilità di approdare al comunismo, ed il capitalismo rimarrebbe pur sempre l’unica via possibile di modernizzazione del paese. Egli ritiene infatti che il comunismo, irrealizzabile su basi soltanto agrarie, abbia bisogno di uno sviluppo della produzione industriale di cui nessuna comunità contadina sarebbe capace, e che quindi i contadini russi non possano inserire una moderna industria nelle loro strutture collettivistiche di lavoro, in modo da fare di esse la base economica di una società comunista, se non con un aiuto esterno di mezzi, tecniche e cultura, che soltanto il proletariato occidentale, ove avesse il potere, potrebbe loro dare. Egli conclude infatti così il suo ragionamento:

“Se una rivoluzione contadina russa fosse il segnale per una rivoluzione operaia in Occidente, sì che l’una integrasse l’altra, allora soltanto l’odierna comunità di villaggio russa potrebbe diventare il punto di partenza di uno sviluppo comunista“.

La prospettiva di una rivoluzione comincia tuttavia a sfumare, in Russia, proprio dal momento in cui, con l’uccisione di Alessandro II, la tensione sembra salita al massimo. Tra i contadini russi oppressi dallo sfruttamento feudale dei nobili si diffonde infatti sempre più l’idea che lo zar non solo non sia responsabile di tale sfruttamento, ma faccia anzi il possibile per attenuarlo. L’uccisione di Alessandro II viene quindi vista con raccapriccio, e in alcuni villaggi si crede addirittura che i terroristi siano stati armati da nobili timorosi che lo zar potesse troppo proteggere i contadini.

La stessa opinione pubblica borghese, pur ostile allo zar, disapprova ora la sua uccisione. Narodnaja volja si trova dunque isolata come non mai proprio dopo aver raggiunto l’obiettivo da anni perseguito con assoluta priorità. A ciò occorre aggiungere che ha perduto tutti i suoi militanti più esperti. Un suo ultimo nucleo, guidato da un giovane studente di grandi doti, Aleksandr Uljanov, fratello maggiore di Vladimir, viene catturato per intero il 1° marzo 1887 nel tentativo di uccidere Alessandro III andato a pregare sulla tomba del padre nel sesto anniversario della sua morte, e i suoi membri sono tutti impiccati. Il crollo di Narodnaja volja, e in genere della prospettiva rivoluzionaria, si spiega con il fatto che la reazione autocratica seguita al terrorismo è riuscita ad impedire che il malcontento contadino si dirigesse contro lo Stato.

Abbiamo già accennato come dopo il 1880 si fosse rafforzata tra i contadini l’assurda immagine di uno zar protettore del popolo contro la nobiltà, alimentata da una propaganda menzognera e dagli insegnamenti impartiti nelle scuole elementari di campagna, che Alessandro II ha messo poco prima di morire nelle mani del clero, abolendo la scuola elementare di Stato con maestri laici. Ma la semplice propaganda non sarebbe certo bastata per rafforzare un’immagine idealizzata dello zar nella mente dei contadini se essi non avessero visto soddisfatte, sia pure in maniera parziale, distorta ed imbarbarente, alcune loro esigenze materiali.

Una di tali esigenze è quella di liberarsi dall’usura. Poiché l’usura è di solito praticata, nelle campagne russe dell’epoca, da trafficanti ebrei, il governo zarista ha l’abilità di scaricare su di loro tutto il malcontento contadino. Si sviluppa così, in vasti strati del mondo contadino russo e per influenza diretta dei funzionari dello Stato, un atteggiamento ideologico ed emotivo di antisemitismo che ha le sue più barbariche manifestazioni, nel 1881 e nel 1882, nei primi pogrom. Il pogrom antisemitico, nella sua forma moderna e nel suo stesso nome (che in lingua russa significa esattamente “azione violenta di una folla eccitata“) nasce proprio nella Russia di questi anni. Si tratta, cioè, di una folla che si raduna per invadere borghi, botteghe e dimore private di ebrei, rubando e distruggendo beni, dando alle fiamme o rovinando edifici, tormentando, storpiando e violentando, e spesso uccidendo, persone.

Suggerendo e incoraggiando (anche con bande organizzate) tali azioni, il governo zarista raggiunge molteplici obiettivi. Si libera di una borghesia affaristica che, con l’autonomia dei suoi comportamenti, intralcia la piena reazione autocratica seguita al terrorismo dei narodniki. Libera inoltre le comunità di villaggio da pratiche di usura – dalle quali essenzialmente è nato l’odio contadino contro la borghesia ebraica – alleggerendo così, sia pure lievemente, la loro miseria, in modo da rendere più tollerabile lo sfruttamento feudale della nobiltà e dello Stato. Trasforma poi le comunità ebraiche, in una certa misura effettivamente responsabili di forme di sfruttamento economico dei contadini, una misura minima però, rispetto a quelle della nobiltà, del clero e dello Stato stesso, in veri e propri capri espiatori su cui viene scaricato tutto il malcontento contadino.

Se però il regime zarista cessa di temere i contadini dipende non solo dal suo successo nell’alimentare l’antisemitismo, ma da alcuni provvedimenti, sia pure di portata limitata, presi a loro favore dal ministro delle finanze Nikolaj Bunge, il quale fa riscuotere le imposte gravanti sui contadini non più alla polizia, che ha sempre svolto tale mansione con estrema brutalità, ma a speciali ispettori incaricati di essere concilianti, e fonda una Banca agricola con il compito di fornire ai contadini stessi prestiti a tassi di interesse non usurari. Infine l’ostilità dei contadini verso i grandi proprietari terrieri viene indirizzata dal governo zarista quando non è in grado di controllarla in altra maniera, contro i ceti proprietari delle nazionalità non russe che vivono nell’Impero, in modo da risparmiare la nobiltà ed il clero russi.

Si spiega così la cosiddetta “politica di russificazione integrale“, basata sul principio “un solo sovrano, una sola fede, una sola legge e una sola lingua“, che viene perseguita da Alessandro III negli anni Ottanta, parallelamente all’incoraggiamento dato all’antisemitismo, e che comporta persecuzioni di vario genere contro Ucraini, Estoni, Lettoni, Lituani e Turchi viventi nell’Impero, dei quali si tende a cancellare non solo l’autonomia legislativa ed amministrativa, ma anche le specificità culturali e la stessa lingua materna.

4.3 Dal populismo al marxismo

La capacità della reazione autocratica, negli anni Ottanta, di soffocare le tendenze rivoluzionarie manifestatesi in Russia nel decennio precedente, provoca una grossa emigrazione di intellettuali verso i paesi liberali dell’Europa occidentale, e fa emergere tra loro nuove concezioni. Raggiunge così una grande importanza la figura di Georgij Plechanov – andato esule a Ginevra subito dopo la rottura con i narodniki – il cui saggio Socialismo e lotta politica (1883) influenza un’intera generazione di esuli russi. In questo suo scritto Plechanov, diventato avversario irriducibile dei narodniki di ogni tendenza, denuncia come assurda utopia l’idea che la Russia possa, saltando la fase capitalistica dello sviluppo storico, approdare direttamente al comunismo dal feudalesimo, attraverso lo sviluppo progressivo delle sue comunità di villaggio.

Una tale idea, secondo Plechanov, non avendo alcuna efficacia pratica, finisce involontariamente per rafforzare il dispotismo autocratico che regge la società feudale russa, e che è di gran lunga peggiore di qualsiasi immaginabile genere di regime che abbia le basi in un’economia capitalistica. “Il capitalismo fa del male, ma il dispotismo autocratico ne fa enormemente di più. Il capitalismo sviluppa l’egoismo nell’uomo, ma il dispotismo autocratico lo trasforma in una bestia da soma. Il capitalismo allunga le sue mani interessate sulla letteratura e sulla scienza, ma il dispotismo autocratico uccide la letteratura e la scienza“.

Il capitalismo rappresenta, per Plechanov, l’unica strada possibile di modernizzazione e di incivilimento della Russia, e il suo avvento, attraverso una rivoluzione che abbatta il dispotismo autocratico, è per lui nell’interesse stesso delle classi lavoratrici russe, che entro le istituzioni capitalistiche potranno per la prima volta organizzarsi in maniera moderna e preparare, per un lontano futuro, una nuova rivoluzione, che solo allora potrà avere un carattere socialista. Allo scopo di giustificare l’ineluttabilità dell’avvento del capitalismo dopo il feudalesimo, in base ad una legge di successione delle fasi di sviluppo storico-sociale non modificabile dall’intervento della volontà umana, Plechanov aderisce al marxismo, divulgandone con tale forza persuasiva quelli che crede esserne i postulati fondamentali, che un comune giudizio fa di lui l’uomo che ha introdotto il marxismo in Russia.

Questo giudizio è sostanzialmente esatto purché sia chiaro che il marxismo di Plechanov non corrisponde affatto all’autentica teoria scientifica di Marx, ma ne costituisce quella medesima deformazione ideologica in chiave positivistica che negli stessi anni – cioè subito dopo la morte di Marx, avvenuta a Londra nel 1883 – che si afferma, anche nell’Europa occidentale. Mentre però nell’Europa occidentale, questo marxismo ideologico è espressione di un moderno proletariato di fabbrica che si organizza autonomamente per difendere i propri interessi entro un sistema capitalistico di cui accetta ormai le regole fondamentali, in Russia è espressione di un ceto intellettuale che spera ormai di abbattere il dispotismo autocratico attraverso l’avvento del capitalismo, ma che non è in grado di inquadrare questa sua speranza in un contesto ideologico liberal-borghese, per la mancanza in Russia di una robusta ed autonoma classe borghese.

La borghesia russa continua ad essere schiacciata dal progredire della reazione autocratica. Nel 1885 viene smantellata la riforma giudiziaria del 1864, con l’abolizione delle giurie popolari, del libero dibattimento processuale e dell’indipendenza ed inamovibilità dei giudici. Nel 1886 sono riformati in senso reazionario i programmi di insegnamento delle scuole superiori, limitando le materie di studio alla lingua russa, alla teologia e alle lingue antiche (latino e greco), e sopprimendo l’insegnamento delle scienze naturali, della storia europea e della letteratura anche russa, con la giustificazione che “potrebbero dar luogo a considerazioni liberali“.

Nel 1887 viene vietato ufficialmente ai figli di genitori di modesta condizione sociale di accedere alle scuole superiori. Nel 1888 vengono stabilite umilianti ingerenze del potere governativo nella vita e nell’insegnamento stesso delle università. Nel 1889 viene abolita anche la pubblicità dei processi. Nel 1890, infine, il governo dello zar assesta il colpo definitivo al sia pur scarso potere che la borghesia ha finora avuto negli zemstvo, e attraverso il quale si è resa popolare, in quell’anno, per le iniziative prese contro l’infuriare di una grave carestia: viene modificato lo statuto degli zemstvo in modo che la nobiltà vi abbia la maggioranza assoluta e che i rappresentanti della borghesia siano eletti non dalla borghesia stessa ma dai governatori delle province.

Nel 1886, si dimette il ministro delle Finanze Bunge, perché il governo zarista non vuole adottare altri provvedimenti a favore dei contadini da lui richiesti e il suo posto è preso da Ivan Vysnegradskij. Questi, non avendo più da temere rivolte nelle campagne ormai soggiogate e imbarbarite, aumenta spietatamente la pressione fiscale sui contadini, in modo che essi, per trovare il denaro con cui pagare le tasse ed evitare di essere incarcerati, sono costretti a vendere il loro grano, anche a costo di patire la fame. Questo grano, súbito esportato all’estero, fa entrare ogni anno in Russia grosse quantità di moneta straniera. La Banca di Stato russa può così accrescere enormemente la sua riserva aurea (tutte le monete allora usate negli scambi internazionali erano d’oro o convertibili in oro), tanto che il rublo diventa una moneta solidissima. Vysnegradskij deve però dimettersi nel 1890, a causa della spaventosa carestia provocata dalla sua politica. Questa politica viene sostanzialmente perseguita anche dal suo successore Sergej Witte, che promuove anche costruzioni ferroviarie adatte a collegare i maggiori centri portuali con le aree interne a maggiore sviluppo demografico ed economico.