Giovanni Arrighi, “Adam Smith a Pechino”

nov 4th, 2019 | Di Thomas Munzner | Categoria: Teoria e critica

ALESSANDRO VISALLI

Prima parte

L’ultimo libro di Giovanni Arrighi[1] conclude un lungo percorso nel quale il sociologo ed economista italiano passa dall’adesione al marxismo e vicinanza all’operaismo, alla svolta sistemica degli anni ottanta, quando insieme ad altri si sforza di generalizzare il punto di vista della ‘teoria della dipendenza’[2], che aveva contribuito a fissare nel decennio precedente insieme a Gunder Frank[3] e Samir Amin[4], ed al contempo di superarlo in una teoria molto più comprensiva dei “sistemi mondo”[5]. In questo sforzo Arrighi, lavorando sulla traccia di Braudel e in associazione a Immanuel Wallerstein[6], tenta di produrre delle generalizzazioni che pensa come feconde. Ovvero teorie e modelli in grado di gettare una luce nuova sul passato ed il presente, ed immaginare possibili futuri. La sua fama diventa larga dalla pubblicazione de “Il lungo XX Secolo”[7] nel 1994, e poi di “Caos e governo del mondo”[8], con Beverly Silver, nel 1999, ma le sue prime pubblicazioni sono sul sottosviluppo in Africa[9], quindi alcuni studi di diretta ispirazione marxista sull’imperialismo[10], alcuni studi sul mezzogiorno italiano[11], e relativi alla svolta[12].

Questo testo chiude il percorso e la trilogia di studi sui “sistemi-mondo”, a pochi mesi dalla morte dell’autore, e ne è sia un seguito sia una rielaborazione. Il tema chiave è il tentativo, compiuto dall’amministrazione Bush, di reagire alla minaccia di declino che si era presentata sin dalla crisi sistemica degli anni settanta con una forte proiezione imperiale in grado di aprire un nuovo “secolo americano”, essenzialmente tramite il controllo diretto, manu militari, delle regioni chiave per le economie industrializzate. Come si dice sinteticamente, “guerre per il petrolio”, ma in realtà “guerre per il mondo”. Il primo tema è dunque il lancio, prima, ed il fallimento, poi, di questo progetto di “dominio senza egemonia”.

Il secondo è l’affermazione, o meglio il ritorno, della Cina in posizione centrale nel mondo.

Questo tema, la rinascita economica dell’oriente asiatico, è l’effetto di una serie ininterrotta di “miracoli” economici: il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapore, la Malaysia, la Thailandia, infine la Cina.

Ma l’oriente asiatico, in ombra nella prima parte del secolo scorso (anche se il Giappone già fa eccezione), non era sempre stato considerato una parte sottosviluppata del mondo. In effetti ancora Adam Smith, nel settecento, ne aveva un’immagine altamente positiva. In particolare della Cina come del centro sviluppato del mondo e del luogo di maggiore ricchezza, se pur connotato da una forte stabilità. Questa immagine degrada molto rapidamente durante l’ottocento, e alla fine della seconda guerra mondiale la Cina era arrivata ad essere ormai una delle nazioni più povere del mondo.

Una situazione che inizia a cambiare di nuovo quando negli anni sessanta in Vietnam gli Stati Uniti alla fine sono sconfitti e devono scendere a patti; è da allora che accelera e prende sempre più forza quello che alcuni hanno chiamato “l’arcipelago capitalista” nell’oriente asiatico.

Il libro di Arrighi, come lo stesso titolo mostra, utilizza una lettura non convenzionale del capolavoro di Adam Smith “La ricchezza delle nazioni”[13] per interpretare il particolare tipo di mercato impiantato con enorme successo in Cina come “non capitalista” e continuo alla lunga tradizione del paese. Smith, del resto, sperava che potesse impiantarsi una società di mercato globale basata su una maggiore equità e rispetto per le diverse aree mondiali di civiltà; una società non fondata sulla forma a suo dire “innaturale” di sviluppo che il mercantilismo della sua epoca stava impiantando. Secondo il modo di leggere il filosofo morale (la sua prima specializzazione[14]) scozzese che propone Arrighi questi non è stato affatto un teorico dello sviluppo capitalistico, o il suo difensore. Smith intendeva i mercati come strumento di controllo e di governo dell’avidità e ciò riveste importanza per comprendere le economie di mercato non capitaliste, come quella cinese prima che venissero incorporate in posizione subalterna nel sistema globalizzato di stati guidato dall’Europa.

Ma cosa è “un’economia di mercato socialista”, che si vorrebbe creare in Cina, e cosa, invece, la “economia di mercato elitaria” (secondo la denuncia di Liu Guoguang nel 2006) che si rischia di creare? Tra il “socialismo con elementi cinesi” dei discorsi ufficiali e la realtà di capitalismo selvaggio che si registra spesso c’è, per Arrighi, un vasto lavoro da fare, nelle lotte del popolo cinese e nella sistemazione delle idee. Questo secondo compito, ambizioso, è quello che si dà.

Adam Smith e la nuova era asiatica

Il libro prende le parti dunque di una sorta di “marxismo neosmithiano” che lavora entro la frattura, ben ricordata nelle prime pagine, tra il marxismo de “Il Capitale”, concentrato sullo sviluppo delle forze produttive nei centri più avanzati e che assegna ai relativi lavoratori il compito di guida in quanto testimoni della maggiore contraddizione, e quello delle periferie del mondo, concentrato sulla questione del potere e della lotta nazionale di liberazione.

Come scrive Arrighi: “Non ci sono dubbi sulla distanza che separa la teoria del sistema capitalistico di Marx dal marxismo di Castro, Amilcar Cabral, Ho Chi Min, o Mao Zedong, una distanza che si poteva superare solo con un atto di fede nell’unità storica del movimento marxista” (p.32). Un tema fondamentale, recentemente ripreso con grande energia da Domenico Losurdo[15].

Questa frattura, continua, Arrighi:

“fra marxisti essenzialmente interessati all’emancipazione del Terzo Mondo dall’eredità dell’imperialismo neocoloniale e marxisti che si preoccupavano principalmente dell’emancipazione della classe operaia. Il problema era che se Il Capitale avesse rappresentato effettivamente un’adeguata chiave di lettura del conflitto di classe, i presupposti di Marx a proposito dello sviluppo capitalistico su scala mondiale non sarebbero sembrati reggere a un’analisi empirica. I presupposti di Marx richiamano molto più la tesi del ‘mondo piatto’ che Thomas Friedman è andato diffondendo negli ultimi anni.” (p.33)

Un punto importante.

Alcuni anni prima, del resto, anche David Harvey, in un libro citato ed utilizzato da Arrighi, sottolineò lo stesso punto:

“L’impresa multinazionale, con la sua capacità di spostare rapidamente capitale e tecnologia da un posto all’altro, di sfruttare risorse diverse, mercati del lavoro, del consumo e opportunità di profitto, organizzando la propria divisione territoriale del lavoro, trae gran parte del suo potere dal comando spaziale e dall’utilizzo di differenziali geografici in modi non consentiti all’impresa familiare. In ogni caso le implicazioni delle grandi trasformazioni avvenute nella geografia della produzione, del consumo e dello scambio attraverso la storia del capitalismo sono di per sé, sicuramente, degne di essere studiate.

Il confronto diretto con questo compito potrebbe aiutare a curare gli scismi e le ferite all’interno della tradizione marxista. Lo stesso Marx ha coraggiosamente abbozzato una teoria della storia capitalista basata sullo sfruttamento di una classe da parte dell’altra. Lenin, dal canto suo, ha sviluppato una tradizione differente, in cui assume centralità lo sfruttamento delle persone in un luogo da parte di quelle che sono in un altro (la periferia da parte del centro, il Terzo Mondo da parte del primo).

Le due retoriche dello sfruttamento coesistono in modo non facile e la loro relazione resa oscura. Il fondamento del marxismo-leninismo è quindi ambiguo e ha scatenato aspri dibattiti sul diritto all’autodeterminazione, sulla questione nazionale, sulle prospettive del socialismo in un solo paese, sull’universalismo della lotta di classe, e così via”[16].

Secondo la valutazione di Arrighi la cosa si può vedere da questo lato: l’analisi empirica mostra che il mondo, nella globalizzazione in qualche modo prefigurata anche da Marx, non si è affatto “appiattito”. Al contrario è andato soggetto ad una sempre maggiore divergenza. Negli stessi anni in cui le sinistre occidentali si innamoravano dei luoghi più “avanzati” del “laboratorio della produzione”, ricorda l’autore, Andre Gunder Frank “varava la metafora dello ‘sviluppo del sottosviluppo’[17] proprio per descrivere e spiegare quella vistosa divergenza”. Un modello[18] che fu peraltro criticato da molti proprio dal punto di osservazione del “marxismo occidentale”, perché “ridurrebbe i rapporti di classe a semplici epifenomeni della relazione centro-periferia”. In questo senso va, ad esempio, la critica di Brenner nel 1977[19], in un articolo della “New Left Review”, nel quale pur riconoscendo senso alla posizione di Frank ne contesta la pretesa conseguenza per la quale la classe sarebbe solo una sorta di “riflesso”.

Come inizia Brenner:

“la comparsa di barriere sistematiche all’avanzamento economico nel corso dell’espansione capitalista – lo ‘sviluppo del sottosviluppo’ – ha posto problemi difficili alla teoria marxista. È emersa, in risposta, una forte tendenza a rivedere bruscamente le concezioni di Marx in merito allo sviluppo economico. […] Sosterrò qui che il metodo di un’intera linea di scrittori nella tradizione marxista li ha portati a spostare le relazioni di classe dal centro delle loro analisi sullo sviluppo economico e il sottosviluppo. La loro intenzione è stata quella di negare il modello ottimista di progresso economico derivato da Adam Smith, in base al quale lo sviluppo del commercio e la divisione del lavoro determinano senza sosta lo sviluppo economico. Tuttavia, poiché non sono riusciti a scartare i presupposti del meccanicismo individualista sottostante di questo modello, hanno finito per erigere una teoria alternativa dello sviluppo capitalista che è, nei suoi aspetti centrali, l’immagine speculare della tesi ‘progressista’ che desiderano superare. Quindi, molto simili a quelli che criticano, concepiscono le relazioni (mutevoli) di classe come emergenti più o meno direttamente dai requisiti (mutevoli) per la generazione di eccedenze e lo sviluppo della produzione, sotto le pressioni e le opportunità generate da un mercato mondiale in crescita.

Solo, mentre i loro avversari tendono a vedere tali processi determinati dal mercato come innesco, automaticamente, di una dinamica di sviluppo economico, loro li vedono come rafforzamento dell’arretratezza economica. Di conseguenza, non tengono conto né del modo in cui le strutture di classe, una volta stabilite, determineranno in effetti il corso dello sviluppo economico o del sottosviluppo su un’intera epoca, né del modo in cui emergono queste stesse strutture di classe: risultato di lotte di classe i cui risultati sono incomprensibili in termini di sole forze di mercato”.

L’accusa a Frank e compagni è quindi di una sorta di meccanicismo che, in effetti, tale potrebbe anche essere inteso dalla dinamica del testo (ed in particolare dalla parabola complessiva della scuola). In particolare giova prestare attenzione alla polemica Frank-Amin seguita alla pubblicazione nel 1999 di “Re-Orient”[20]. Mentre Amin prende la direzione esattamente opposta e riformula in termini più ampi i concetti della vecchia “teoria della dipendenza”, ribadendo la necessità di una, almeno parziale, “disconnessione” per acquisire autonomia e autogoverno, Frank ormai guarda alla totalità e considera quindi ogni sviluppo come effetto non di un movimento interno (ad esempio di sviluppo delle forze produttive nella dialettica tra le classi sociali, dalla quale si può verificare storicamente l’insorgenza del capitalismo), ma di una rete di influenze e determinazioni sempre estesa a livello mondiale. Una rete nativamente estesa a livello mondiale. Segue una conseguenza non intenzionale: se tutto dipende dall’economico, ma questo è sovradeterminato dall’insieme totale delle relazioni internazionali, allora la lotta, che pure continua a rivendicare nella forma dei “movimenti antisistemici”, non può più avere alcun progetto possibile.

La tesi circa l’insorgenza storica del capitalismo di Brenner riformula invece in modo più tradizionale quella di Marx evidenziando le condizioni, contingenti, per le quali paesi esposti al commercio internazionale, ed in esso quindi incorporati, sviluppano le condizioni dello sviluppo capitalistico (concentrazione dei mezzi di produzione fuori dei ceti produttivi e competizione causata dallo spiazzamento dei ceti dirigenti). A questo modello marxiano contrappone quello, che definisce “Neosmithiano”, basato su specializzazione e divisione del lavoro sotto la spinta della messa in contatto commerciale del quale quello di Frank sarebbe solo un caso particolare.

Arrighi utilizza questa distinzione, accettando la qualifica che non condivide fino in fondo di “neosmithiano”, per segnalare la differenza tra processi che costituiscono mercati non capitalistici e processi di sviluppo capitalistico. Secondo la sua ricostruzione i primi processi erano sviluppatissimi nell’oriente fino al diciannovesimo secolo in assenza del secondo; quindi, mentre, come vedremo, la Cina restava in qualche modo intrappolata in un “equilibrio di alto livello”[21], l’Europa ne venne liberata dalla scoperta dell’America. E’ per questo che mentre al tempo di Smith la Cina era considerata più avanzata, ad un certo punto partì una “grande divergenza”[22], ma, bisogna notare, malgrado l’Europa non avesse affatto mercati più efficienti né per le merci né per i fattori di produzione. Secondo Pomeranz, infatti, nel 1789 i principali mercati europei erano meno aperti alla concorrenza, nei termini delimitati da Smith, di quanto lo fossero quelli cinesi.

Le questioni teoriche e pratiche che derivano da questa “riscoperta di Smith a Pechino” sono diverse: occorre spiegare le cause del salto energetico che impiega l’occidente, passando al carbone fossile, presente in abbondanza ma non usato nella stessa maniera anche in Cina, e, seconda cosa, bisogna spiegare perché la globalizzazione a regia inglese, nel diciannovesimo secolo, porti con sé la divergenza. La prima domanda vede enfatizzato da Wong[23] il salto di intensità dato dall’uso del combustibile, invece da Frank[24] l’opposta condizione di relativa scarsità di capitale e lavoratori[25], e la Pomeranz[26] la diversa dotazione di risorse insieme al rapporto centro-periferia “ossia al fatto che i paesi chiave dell’Europa nordoccidentale ricavano dal continente americano materie prime e vi esportano manufatti in misura considerevolmente maggiore di quanto i paesi guida dell’Asia riuscissero a fare con le proprie periferie” (p.41). Naturalmente ciò che fa la differenza è specificamente il nuovo tipo di periferia che crea la conquista dell’America, con la tratta degli schiavi e il sistema coloniale europeo, l’imposizione di forme mai viste di agricoltura intensiva ad altissimo sfruttamento (nella piantagione di Cortez lavoravano quindicimila indios in condizione di schiavitù[27]). Inoltre un ruolo molto importante, in questo scambio, lo gioca l’argento americano, estratto in miniere-lager e reinvestito in commerci di lunga percorrenza, in particolare con l’Asia. Anzi l’Asia per tutto il diciottesimo secolo in pratica lo drenava quasi tutto (tra l’altro, come vedremo, questo facile drenaggio è uno dei fattori che convince i Qing che non è indispensabile munirsi di forti flotte e autonoma capacità di commercio di lunga distanza).

Un modello che tenta di spiegare tutti questi fattori nella loro complessa relazione è quello tentato da Karou Sugihara[28] il quale pone l’accento sulla “rivoluzione industriosa”, che si sarebbe verificata in oriente dal sedicesimo al diciottesimo secolo insieme a tecnologie ed istituzioni ad alto contenuto di lavoro, a causa della scarsità relativa di risorse coltivabili. L’insieme di questi fattori ha comportato una notevole crescita della popolazione e anche del tenore di vita. Mentre in passato la popolazione cinese aveva oscillato entro la “trappola malthusiana” dalle parti dei cento milioni di persone, all’improvviso giunse infatti a quattrocento milioni. Nel 1800 quindi, su basi di mercato, ma senza alcuna evoluzione in direzione industriale, si sviluppa una economia forte ed autosufficiente, fortemente introversa, basata sulla famiglia e la comunità di villaggio. Si tratterebbe in parole semplici di un sentiero di sviluppo del tutto diverso da quello seguito dall’occidente e che Marx inclinava a vedere come necessario[29]: la proletarizzazione e creazione delle classi contrapposte degli operai e dei capitalisti. Il modello antropologico che si impone predilige chi sa fare più lavori diversi ed è abituato a cooperare e di inserirsi armonicamente nel lavoro della fattoria, affrontando e risolvendo insieme gli imprevisti. Complessivamente il modello prediligeva l’impiego di risorse umane invece che di risorse materiali.

Su questo modello, ad esempio nel caso giapponese, si innesta la spinta tecnologica che viene dall’occidente, creando un modello ibrido, ovvero una “industrializzazione ad alta intensità di manodopera”. Un modello che iniziò ad essere competitivo solo nel secondo dopoguerra nelle sue particolari condizioni.

Ci sono quindi due modelli distinti di crescita economica:

1- Quello smithiano, nel quale “lo sviluppo si dipana in un contesto sociale dato, sfrutta in funzione della crescita tutti il potenziale che quel contesto racchiude, ma non arriva mai a modificarlo in misura significativa”,

2- Il modello marxiano in cui “lo sviluppo economico su basi di mercato invece, tende a distruggere il contesto sociale che lo ospita e a creare le condizioni per l’affermarsi di una nuova struttura sociale (che non necessariamente diventare realtà) caratterizzata da un diverso potenziale di crescita” (p.56).

Per Smith il mercato è del resto un vero e proprio strumento di governo e l’economia politica è un ramo delle scienze dell’uomo di stato. La sua presenza presuppone l’esistenza di uno stato forte, “capace di creare e riprodurre le condizioni necessarie per l’esistenza del mercato stesso”. Si tratta di essere quindi molto lontani dalla pretesa fiducia dogmatica negli effetti benefici di una riduzione dell’intervento statale e nel mercato autoregolato.

Insomma, Smith, per Arrighi, “sarebbe stato d’accordo con Karl Polanyi”[30].

In relazione al tema della caduta del saggio di profitto[31] (come noto idea che Marx preleva da Ricardo e Smith), il compito dello stato è quindi esattamente creare la competizione e proteggerla per ridurre i profitti al minimo. Ovvero, per contenerli nei termini che siano socialmente accettabili. Lo stato deve operare per superare le contraddizioni che lo sviluppo economico produce.

Un punto molto rilevante nella trattazione di Smith è quando viene messo a confronto il tema della divisione del lavoro. Distinguendo tra divisione tecnica del lavoro (la “fabbrica di spilli” all’inizio del libro di Smith) e divisione sociale del lavoro (la relazione tra unità produttive indipendenti), il filosofo scozzese si concentra sulle relazioni tra settori, o tra territori, e i relativi scambi di mercato. Quindi “sulla concorrenza come agente di ulteriore divisione del lavoro e specializzazione fra vari comparti del commercio e della produzione; e in conseguenza su cosa debba fare un governo per promuovere, regolare e sfruttare la sinergia fra concorrenza e divisione del lavoro” (p.65). Secondo la lettura di Arrighi Smith, anche quando si concentra esclusivamente sulla divisione del lavoro lo fa principalmente per evidenziarne i difetti (nel ridurre l’uomo a una sola dimensione).

Venendo ai sentieri di sviluppo nell’opera di Smith si trovano contrapposti uno sviluppo “naturale”, graduale e per linee interne, attribuito alla Cina, che passa gradualmente dagli investimenti sull’agricoltura, poi alle manifatture ed infine al commercio estero. Ed uno sviluppo “innaturale e retrogrado”, e quindi “completamente rovesciato”, attribuito al caso olandese. Qui si parte dal commercio estero, che induce lo sviluppo di manifatture di lusso e raffinate, di qui allo stimolo all’agricoltura con il surplus guadagnato.

Tornando alla questione del modello “smithiano” verso quello “marxiano”, e quindi alla discussione con Brenner, autore marxista con il quale Arrighi si confronta in tutto il libro, è riconosciuto che Marx sviluppa un programma di ricerca completamente diverso da quello del filosofo scozzese (di cui ha, comunque, grandissimo rispetto). Ad esempio, rispetto allo sguardo verso i governi che esprime il suo predecessore Marx esprime una prospettiva che guarda alle “classi sociali”; non gli interessa se una “nazione” si impoverisce o si arricchisce, ma chi, all’interno di questa, lo fa. Quindi al centro della ricerca non c’è più la concorrenza (che pure è accuratamente modellata, ma con uno sguardo che potremmo dire “micro”), ma “il conflitto di classe e il progresso tecnologico sui luoghi di produzione”. Ancora, c’è il “segreto laboratorio della produzione” e non la circolazione tra i luoghi di produzione (è chiaro che ognuno di questi elementi è presente in Marx, e su ognuno la sua analisi è accurata ed efficace, ma la narrazione che li tiene insieme è in qualche modo rovesciata).

Diamo da parola ad Arrighi:

“Questo spostamento nella natura e negli argomenti della ‘narrazione’ ha finito per creare una gran confusione relativamente alla teoria implicita di Marx dello sviluppo nazionale. Dico implicita perché di una simile teoria non v’è traccia esplicita nel pensiero di Marx. Vi si trova invece una teoria dello sviluppo capitalistico su scala mondiale che coglie, anticipandoli, i tratti di quella che oggi chiamiamo ‘globalizzazione’ ma sbaglia nel predire che lo sviluppo capitalistico avrebbe ‘appiattito’ il mondo, nel senso in cui Thomas Friedman usa questa espressione.

In effetti l’aspettativa di un imminente appiattimento del mondo era così viva in Marx da spingerlo a basare interamente la sua teoria dello sviluppo capitalistico sull’assunzione di un mondo senza confini, in cui la forza-lavoro è totalmente spossessata di ogni mezzo di produzione e tutte le merci, ivi compresa la stessa forza-lavoro, vengono liberamente scambiate, a un prezzo all’incirca pari alla sua riproduzione” (p.88)

Si tratta di una rappresentazione piuttosto semplificata[32], ma fondamentalmente corretta.

La differenza tra le teorie dello sviluppo economico nazionale di Marx (implicita) e di Smith (espressa) sono principalmente connesse con la critica dello scopo della trasformazione in merci fatta propria dal capitalista. Per Marx lo scopo è l’accumulo di denaro (D-M-D’) mentre per Smith di utilità (si potrebbe dire M-D-M’). Naturalmente il processo di circolazione completo è una stringa di M-D-M-D’-M’’-D’’-M’’’,…) e quindi si tratta di focalizzazione. La seconda differenza è che entrambi identificano nel commercio di lunga distanza l’elemento cruciale del decollo capitalista dell’Europa, ma per Smith è “innaturale”, mentre per Marx è semplicemente il capitalismo. Ne deriva una svalutazione radicale di tutto ciò che si oppone al pieno dispiegarsi della logica della borghesia, e quindi in primo luogo del “modello asiatico”. Modello che sarebbe sconfitto dalla maggiore efficienza e quindi dal minore prezzo delle sue merci[33].

Ma il centro della critica che Marx svolge all’economia politica di Smith è che i cambiamenti tecnici ed organizzativi che interessano la società non sono originati essenzialmente dalla concorrenza che induce la nascita di nuovi settori specializzati e stimola la divisione del lavoro, ma dall’incessante conflitto tra il lavoro ed il capitale per la divisione del surplus. Ne segue che i capitalisti scaricano la pressione della concorrenza sui lavoratori (come scrive già Engels nel 1844[34] mettendo in concorrenza i lavoratori anziché concorrere con gli altri capitalisti) attraverso la continua innovazione e quindi, al suo tempo, ampliando dimensione e concentrazione delle unità produttive. L’aumento della dimensione delle unità produttive e della divisione tecnica del lavoro sono quindi le condizioni essenziali della crescita della classe dei capitalisti e della stagnazione di quella dei lavoratori spossessati dei mezzi di produzione. Cioè, come si può dire, “i mutamenti tecnici ed organizzativi non sono neutri ma hanno un segno di classe”. Naturalmente gli effetti anche per Marx, come per Smith, sono deleteri per le qualità morali ed intellettuali dei lavoratori.

Altre differenze sono nella nozione di tendenza alla crisi, presente nell’uno e assente nell’altro (che, casomai vede una tendenza alla stabilizzazione, ovvero alla stagnazione di alto livello); per Marx la crescita della concorrenza e la riduzione del tasso di profitto non sono dirette ad uno stato stazionario, ma piuttosto ad una “distruzione creatrice” che in Arrighi ha tre possibili dimensioni: aumento delle dimensioni dei capitali e riorganizzazione del sistema di aziende; creazione di un sovrappiù di popolazione e di un nuovo schema di divisione del lavoro internazionale; comparsa di nuovi epicentri di accumulazione capitalistica. Nel suo insieme il capitalismo ha quindi una spinta immanente a infrangere i suoi limiti, superando le fasi di sovraccumulazione con l’allargamento.

Questa posizione di Marx è fatta propria da Giovanni Arrighi ma solo a livello globale, invece secondo lui a livello dello sviluppo nazionale, o dell’intera Europa, non è adeguato a dare conto della insorgenza del capitalismo stesso, o della rivoluzione industriale. In questo punto si allinea alle tesi dell’ultimo Gunder Frank o di Hosea Jaffe[35], “le differenze tra i processi di sviluppo dell’economia di mercato in Europa e nell’Oriente asiatico non sono riconducibili alla presenza o all’assenza di specifiche istituzioni politiche o economico-commerciali, ma piuttosto alla loro combinazione in due differenti strutture di potere”. In altre parole non si trattava di avere più o meno “capitalisti”, ma del potere di imporre il proprio interesse di classe a scapito dell’interesse nazionale.

Come scriveva lo stesso Braudel:

“Si può parlare di trionfo del capitalismo solo quando esso si identifica con lo stato, quando si fa stato. Nella sua prima grande fase, quella delle città-stato italiane come Venezia, Genova e Firenze, il potere era saldamente nelle mani di una élite di ricchi. Nell’Olanda del diciassettesimo secolo, l’aristocrazia che esprimeva i Reggenti, governava a beneficio, e spesso sotto la direttiva dei mercanti, imprenditori e banchieri. Analogamente, la Gloriosa rivoluzione del 1688 in Inghilterra segnò l’accesso al potere degli imprenditori sull’esempio olandese”[36]

Questo fenomeno va connesso con la tendenza a reagire alla caduta del tasso di profitto con l’espansione finanziaria e con la competizione interstatale per attrarre questi flussi finanziari.

Seconda parte

Abbiamo dunque fondamentalmente definito la prospettiva teorica dalla quale è inquadrato il declino dell’egemone americano e la crescita dello sfidante cinese. In primo luogo appare la pertinenza di una frattura entro la stessa tradizione marxista, cui l’autore per buona parte della sua esistenza si è riferito. Frattura che può essere letta con gli occhiali di Losurdo come conflitto di paradigmi tra il “marxismo occidentale”[37] e “orientale”, rispettivamente risalenti a Marx, Engels e seguaci, ed a Lenin, Castro, Ho Chi Min, Guevara, e via dicendo. La decisione dell’autore in proposito è di accettare la definizione di “marxismo neosmithiano” proposta criticamente da Robert Brenner nel 1977 (contro l’ultima versione del secondo genere di marxismo espressa nella “teoria della dipendenza”), ma di ribadirne invece la validità come chiave di lettura dei fatti.

Richiamandosi ad elementi della lettura del grande filosofo scozzese, si tratta per Arrighi di comprendere quindi che cosa volle proporre effettivamente, al di là della semplicistica vulgata della “mano invisibile”, Adam Smith nel 1776 e misurare la fecondità delle sue intuizioni, mettendole in relazione con le ragioni del successo cinese. Questo sarà il compito della Seconda e Terza Parte del lungo testo. Utilizzandole si può rovesciare la percezione, che coinvolse in fondo anche Marx, di una sorta di naturalità del sentiero di sviluppo occidentale, mettendone in luce anche più di come comunque fece il grande tedesco la violenta natura. Riconoscere quindi la fondazione del capitalismo nell’estrazione di valore dalle periferie coloniali (per ma verità sia esterne sia interne[38]) e la capacità di alimentare e nutrirsi degli squilibri e delle dissimmetrie che esso stesso coltiva[39].

Riepiloghiamo, ci sono due tradizioni, e secondo quanto ritiene anche Harvey non facilmente armonizzate, nel marxismo:

- quella che risale allo stesso Marx[40], e anche più alla sistemazione tardo ottocentesco condotta da Engels e dai suoi successori (Kautsky[41] in particolare), e vede una linea di sviluppo endogeno, interno, del capitalismo nel continuo rivoluzionamento delle forze produttive che conducono pro motu proprio ad una maggiore efficienza e razionalità. Quel che si chiama normalmente “progresso”[42].

- la seconda, alla quale biograficamente ed emotivamente aderisce l’autore, che vede nel capitalismo un dispositivo di oppressione soprattutto delle periferie deboli del mondo, dei suoi popoli, e di estrazione delle loro risorse. Non c’è quindi progresso, ma “accumulazione per espropriazione” (Harvey), e, soprattutto, c’è una valutazione per molti versi opposta della resistenza alla modernizzazione, al “progresso”, quando non è prodotto dallo sviluppo autonomo e coerente con la propria natura e tradizione.

Abbiamo dunque:

- “Sviluppo del sottosviluppo” (Gunder Frank) verso creazione di un mondo “piatto” e progressista.

- “Disconnessione” verso “integrazione”.

- “Commonwealth” verso “Impero”.

La tesi, spostandosi sul piano storico, come adesso vedremo è che nello sviluppo orientale c’è stato a lungo un “mercato senza capitalismo”[43], capace di produrre molta più ricchezza della controparte occidentale, ma anche di intrappolare, in qualche modo, la società in una sorta di equilibrio che ha limitato l’innovazione (anche tecnica) o la sua diffusione e utilizzo. Non è sempre stato così, ma lo è stato nel momento decisivo, quello dell’incontro con l’occidente.

Sulle tracce della turbolenza globale

Nella Parte Seconda del libro, per comprendere come tale meccanismo si dispieghi e come d’uso in tutti i libri della “trilogia”[44], viene prodotta un’ampia ed estremamente interessante ricostruzione della successione storica delle crisi, a partire dalla lunga depressione dell’800, vivente Marx e che ha il suo termine negli ultimi anni dell’ottocento, quando con la morte di Engels si aprì nel socialismo tedesco, che svolgeva un ruolo di guida di quello europeo, la controversia Bernstein-Kautsky[45] e il revisionismo. Quasi improvvisamente una lunga fase di aspra competizione intercapitalistica, che aveva prodotto prezzi calanti e frequenti crisi locali, con brevissimi intermezzi, termina e i prezzi ricominciano a salire. Si impone allora un clima euforico nel mondo degli affari che passerà con il nome di Belle Époque. Un’epoca nella quale, tuttavia, le ineguaglianze crescono vertiginosamente e i benefici si ripartiscono a vantaggio di pochi. Sul piano internazionale riguardarono soprattutto l’Inghilterra e su quello di classe soprattutto quelle renditiere. La lunga crisi era stata una fase di scarsi profitti, ma di crescente benessere dei lavoratori, mentre la “Belle Époque” è stata, al contrario, una fase di profitti, ma non per i lavoratori. Crisi e benessere dipendono sempre dai punti di vista.

Anche il lungo boom degli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, che sfocia al termine in una crisi dei profitti, deriva da una forma di “sviluppo ineguale” tra aree economiche. Ovvero di differenti stati di crescita nel senso proposto da Brenner[46]; un senso ben applicabile a Germania e Giappone. Paesi ritardatari che infine riescono a raggiungere i paesi guida nella corsa alla frontiera capitalistica. Bisogna anche ricordare che in tutto il trentennio che segue alla fine della seconda guerra, e agli Accordi di Bretton Woods la crescita era stata impetuosa nei paesi guida dell’occidente, ma debole nei paesi “sottosviluppati”. Le cause erano state molteplici, come sempre capita, tra queste la lotta tra i due blocchi, che tendeva ad esasperare le ragioni di sfruttamento dei satelliti periferici, e accentuava, appunto, la “dipendenza” e lo stretto controllo politico dei flussi di capitale. Quell’assetto crebbe, raggiunse i suoi limiti, e andò infine in crisi (una crisi che fu contemporaneamente geopolitica, sociale, economica). La svolta si produsse nel 1965-73 e fu resa in ultima analisi necessaria da una sempre più aspra lotta commerciale, dall’irruzione nelle economie guida di prodotti e merci a basso costo e dalla riduzione del rendimento degli investimenti anche del 40% negli Usa. A questo attacco, a partire dai primi anni settanta gli Stati Uniti reagirono con una drastica svalutazione del dollaro e con la distruzione del regime di Bretton Woods. Una distruzione anticipata da molti segnali e forse prevista.

A questa maggiore competizione Germania e Giappone reagirono cercando di conservare la competitività contraendo la domanda interna. Seguì una fase confusa, caratterizzata da manovre dette di “stop and go”, da parte dell’Inghilterra e in qualche misura anche di tutte le principali economie del mondo (per evitare il progressivo indebolimento delle ragioni di scambio e l’instabilità monetaria anche l’ultimo Johnson ed il primo Nixon cercarono di provare una stretta creditizia, ma la sconfitta alle elezioni del 1970, convinse quest’ultimo a riaprire lo stimolo[47]). Ma in quel contesto le politiche espansive a metà dei settanta determinavano tassi di interesse in caduta e fuga dei capitali verso i tassi più alti di Germania e Giappone, e, conseguentemente la tendenza dei deficit della bilancia commerciale ad andare fuori controllo. Dopo un’altra svalutazione del 7,9% allo Smithsonian Agreement del 1971, nel 1973 tutti si arresero. Complessivamente tra il 1969 ed il 1873 il dollaro si svalutò verso il marco del 50%, cosa che consentì per un poco di recuperare la competitività delle merci perduta, ma trasferì gli impulsi di crisi in Europa.

Al termine di questo primo periodo di aggiustamento lo sviluppo ineguale nel senso dell’inseguimento tra grandi potenze industriali fu parzialmente ridotto, ma quello tra queste ed i paesi “in sviluppo” rimase simile. Ciò determinò una tendenza endemica all’eccesso di capacità produttiva a livello mondiale che ridusse per tutti i tassi di profitto. Quindi lo schema interpretativo proposto (che Arrighi riprende, accettandolo, da Brenner) è di “sovracapacità e sovraproduzione” (tendenziale). Questa condizione di stagnazione in effetti rimase persistente dal 1973 al 1993, per venti anni, durante i quali si completò la trasformazione del sistema economico internazionale. Una dinamica che fu attraversata da tre momenti principali:

1- la rivoluzione monetarista degli anni ottanta, che produsse come effetto principale l’inversione della svalutazione del dollaro e dei flussi di capitale che tornarono, impetuosi, verso l’economia guida (devastando i germi di crescita che si erano nel frattempo aperti nel mondo “in via di sviluppo”). In questo contesto si ebbe la resa della Francia di Mitterrand, dopo il biennio di politiche keynesiane[48].

2- il “Plaza Accord” del 1985, che svalutò il dollaro verso lo Jen, ponendo bruscamente fine alla crescita Giapponese, che stava seriamente preoccupando le élite americane;

3- il “Reverse Plaza Accord”, del 1995, che, al contrario, lo rivalutò. Questo secondo accordo intervenne a salvare il settore manifatturiero giapponese, spingendo verso l’alto il valore del dollaro e rendendo in conseguenza, in un contesto nel quale il settore manifatturiero americano era in ripresa e quindi i valori azionari erano buoni, la borsa americana estremamente attraente per gli investitori stranieri.

Quel che seguì è, come sottolinea Brenner nel 2002[49], una “messa in libertà di un torrente di liquidità proveniente dal Giappone e dall’Oriente asiatico e in generale dall’estero che si riversò sui mercati finanziari americani, provocando una brusca riduzione dei tassi di interesse che spianò la via a una forte crescita dell’indebitamento della grandi società che prendevano a prestito per comprare azioni di borsa”. Peraltro, a dimostrazione del carattere di forte progettualità geopolitica (il contesto primario è sempre il dominio del capitale occidentale, ed anglosassone in particolare) le autorità monetarie giapponesi facilitarono molto il processo continuando politiche di espansione monetaria e mitigando le limitazioni per gli investimenti all’estero. Partì così la bolla di fine secolo.

Il rovescio della medaglia fu che le grandi aziende, che furono il motore principale della fase, entrarono ovunque in un periodo di forte indebitamento. Una condizione che per essere risolta in modo definitivo rendeva necessario passare per una fase di deflazione dei debiti (privati) che non si fece allora, non si è fatta alla data del libro, non si è fatta ancora.

Secondo Brenner le teorie che invece vedono nella forza del movimento operaio nella contingenza degli anni sessanta e settanta, il fattore decisivo nel comprimere i profitti e minacciare le basi del meccanismo dell’accumulazione capitalista individuano un fattore ma gli attribuiscono una forza eccessiva. In effetti il fattore decisivo non fu la pressione “verticale” entro il sistema produttivo, ma quella “orizzontale” della competizione tra capitalisti e tra sistemi. Arrighi accetta solo fino ad un certo punto questa ipotesi e attira l’attenzione “sull’intera foresta di quella crescente marea multinazionale di conflitti sui salari e le condizioni di lavoro culminata fra il 1968 e il 1973”, la quale spinge verso l’alto i salari reali più dell’incremento della produttività. Questa esplosione ebbe effetto sulla contrazione del saggio di profitto, come ovvio, ma ebbe anche un effetto marcato e di lunga durata sull’andamento della competizione intercapitalistica. In questa crisi, al contrario di quella del 1870-90, ci fu anche un effetto inflazionistico rilevante (mentre in quella fu deflazionistico) e la rottura monetaria (mentre in quella dominò il gold standard). Il motivo fondamentale per gli Usa sarebbe che i costi politici di una politica deflazionista (che è quella standard nell’assetto capitalistico) erano troppo alti, data la situazione di alta conflittualità interna e relativa alla guerra del Vietnam. A Nixon serviva invece una qualche espansione per frenare la rabbia popolare. Peraltro la forza contrattuale dei lavoratori, come una delle cause per l’abbandono del gold standard è ancora più evidente in Francia, dove De Gaulle lasciò andare le politiche per evitare che la protesta studentesca del 1968 si saldasse con quella dei lavoratori. Insomma, per come la mette il nostro:

“Come suggerisce l’esperienza degli Stati Uniti e della Francia, la capacità di pressione del movimento operaio durante la transizione dal boom alla relativa stagnazione della fine degli anni sessanta e dei primi anni settanta non era un semplice riflesso della competizione intercapitalistica come era stato il caso durante l’inizio della svolta recessiva alla fine del diciannovesimo secolo. Al contrario essa fu sufficientemente forte da esercitare un’azione significativa non solo sulla stretta dei profitti che caratterizzò la transizione, ma anche nell’indirizzare la svolta recessiva lungo un percorso inflazionistico piuttosto che deflazionistico. Certo, sui profitti agiva contemporaneamente anche la concorrenza tra le aziende e certo dall’indirizzo inflazionistico dato dalla recessione i lavoratori non trassero particolari vantaggi né per loro né per la loro capacità di pressione” (p.147).

Alla fine la tesi fondamentale di Arrighi è che, semplicemente, l’inflazione funzionava meglio della deflazione per usurare la capacità di lotta dei lavoratori che caddero sotto i colpi della controrivoluzione di Reagan e Thatcher. Un ruolo, tuttavia altrettanto importante in questo passaggio lo giocarono le relazioni nord-sud del mondo e quindi l’impatto della decolonizzazione. Questa fu influenzata dal clima della guerra fredda e dalla crisi egemonica americana susseguente alla guerra persa in Vietnam. Il fattore che fu determinante non fu quindi la pressione dei lavoratori, o il conflitto concorrenziale, ma “gli effetti diretti e soprattutto indiretti dell’escalation del Vietnam sulla bilancia dei pagamenti negli Stati Uniti” (p. 153). La variabile di sistema fu la lotta per la supremazia e per contrastare nazionalismo e comunismo nel terzo mondo.

È questo il contesto nel quale la svalutazione del 1969-73 del dollaro finì per far cadere il peso della crisi dei profitti, causata da questo complesso di fattori, su Germania[50] e Giappone, provocando una redistribuzione degli oneri come sottoprodotto di misure per recuperare margini. Questo assetto di politiche giunse al suo massimo al termine degli anni settanta.

A questo punto accelerò la svolta finanziaria e per evitare il “macello dei capitali” che avrebbe curato la tendenza alla sovrapproduzione però al prezzo della perdita di egemonia di troppi (sia ceti e aziende sia nazioni) il capitalismo si ritirò nel suo “quartier generale” (Braudel), ovvero, appunto, nei mercati finanziari.

La svolta monetarista ha questo senso, si tratta di una inversione: “gli Stati Uniti sono passati dal ruolo di principale sorgente mondiale di liquidità e di investimenti diretti all’estero che avevano coperto durante gli anni cinquanta e sessanta, a quello di principale nazione debitrice e di pozzo di liquidità che non hanno più abbandonato ormai dagli anni ottanta” (p.165).

È dai mercati finanziari che in ultima istanza gli Stati Uniti ottennero quel che non avevano ottenuto né con le armi né con l’industria, ovvero la sconfitta dell’Unione Sovietica e, insieme, il disciplinamento del sud del mondo. Svolse un ruolo la corsa degli armamenti, il crescente indebitamento di tutti i paesi satelliti dell’Urss (che crolleranno in pochi anni), la crisi messicana del 1982, la recessione e liquidazione ideologica e politica dello Stato Assistenziale come parte di un vasto progetto di ricostituzione “dell’esercito di riserva industriale” e quindi dei margini della produzione (p.168).

Ma se questo fu lo scheletro della svolta, l’interpretazione di Arrighi, come nei suoi precedenti libri, passa per la nozione di crisi di egemonia[51] degli Stati Uniti, che aveva visto un suo momento alto nel New Deal Rooseveltiano e nella sua ipotesi di estensione al mondo, tramite le Nazioni Unite; poi nel consolidamento negli anni del keynesismo militare e nella politica di contenimento della sfida sovietica sulla base di più poli industriali dominanti (Germania, Giappone in primis), che dovevano restare sempre dominanti[52] e quindi l’appoggio strategico alla Comunità Economica Europea come necessario contrappeso al socialismo sia esternamente sia internamente. Ne segue una diagnosi, “lo sviluppo ineguale [nel senso di Brenner] all’ombra dell’egemonia prodotta dagli Stati Uniti non fu dunque un processo spontaneo prodotto dall’azione ‘dal basso’ dei capitalisti impegnati nell’accumulazione ma un processo incoraggiato dall’alto” (p.173). Un processo, dunque, non solo “capitalistico” (nel senso di Marx e di Brenner), ma anche “politico”, o meglio, naturalmente “geopolitico”.

Gli obiettivi che si poneva l’egemone americano erano infatti politici, nel mettere in piedi il sistema di potere del dopoguerra, e fallirono non tanto nel lasciar emergere Germania e Giappone come nuovi competitori, quanto nel riuscire a garantire benessere e pace sociale (gli anni sessanta e settanta sono anni di asprissimi conflitti sociali nelle “periferie interne”) e dominio sul resto del mondo emergente.

Sarà la “controrivoluzione monetarista”, insieme al dilagare dell’economia finanziaria che ne è causa ed effetto, a ottenere infine i due risultati. Si trattò di un punto di svolta complesso, nel quale ebbe un ruolo “l’eurodollaro”[53] ed una massa di capitali mobili che quadruplicò tra il 1967 ed il 1970. Dominarono due fenomeni paralleli: l’esplosione salariale, con conseguente erosione relativa dei profitti, e la massa di capitali parcheggiati. Si trattò di una enorme massa di manovra ed un fiume in continua crescita che finì per fare concorrenza alle istituzioni monetarie e statunitensi.

Ci furono per Arrighi in sostanza tre tendenze che si rafforzarono a vicenda:

1- La rottura del sistema di parità fisse,

2- Una posizione più aggressiva dei paesi del terzo mondo,

3- La mancanza di domanda di impieghi.

Questo processo ebbe un successo enorme, l’intera struttura della società si rivoltò, la direzione e qualità dei consumi passò da una trazione da parte dei consumi di massa ad una trazione condotta dai consumi “distintivi”. L’egemonia della classe sociale “affluente”, che esibisce i propri consumi facendone elemento del prestigio, della legittimità a dirigere, e della stessa propria qualità morale, si impose sulla precedente semi-egemonia “popolare”. Il processo trovò i suoi cantori e trovò i suoi critici, ma fu praticamente irresistibile.

Si trattava di una nuova Belle Epoque fondata su un meccanismo che, in basso, era sostenuto da una continua anticipazione di futuro, una costante espansione finanziaria e quindi delle strutture del debito e che, secondo Arrighi, nel lungo periodo avrebbero potuto portare ad un “nuovo crollo sistemico” (è in realtà molto più vicino, dato che il libro esce nel 2007). Si affermò, insomma, un modello nel quale domina la riduzione della concorrenza attraverso l’estensione delle relazioni clienti-fornitore ‘captive’, basate sull’associazione di monopoli e monopsoni, e l’interconnessione internazionale per sfuggire, o per arbitrare, ai regimi di regolazione. È il modello Wall Mart degli anni novanta, sulla base del quale, generalizzandolo, si imporrà nel nuovo millennio il modello della “gig economy”[54] e di “Amazon”.

Ma se l’egemonia americana, pur con questa enorme ripresa di centralità (ovvero incremento del dominio) è per Arrighi comunque in disfacimento, la fase imperiale si affermò invece come puro e brutale dominio solo dal 2001. A seguito dell’opportuno attentato delle Torri Gemelle (occasione presa al volo) Bush lanciò infatti un nuovo programma imperiale ripetendo la mossa fortunata di Roosevelt (che usò l’attacco di Pearl Harbor per fare la guerra di cui aveva bisogno per risolvere la crisi del New Deal) e di Truman (quando costruì la “guerra fredda” per poter proseguire le politiche espansive al livello necessario senza che i capitali si opponessero[55]). Considerando la persistenza del trauma della sconfitta del Vietnam, però, lo fece attraverso la “dottrina Powell”: colpire subito con una enorme sproporzione e disimpegnarsi. In Afganistan e soprattutto in Iraq la prima parte andò bene, ma la seconda fu uno spettacolare fallimento. Gli Stati Uniti si ritrovarono ancora una volta in un pantano, e con una continua emorragia di capitali.

Alla fine fu un fallimento ancora più grave, anche perché il resto del mondo rifiutò la guerra americana e si rifiutò di sostenerne i costi.

In conseguenza anche l’idea di un ordine mondiale riformato per mano militare, anziché con il “dolce commercio” come voleva Clinton nel suo entusiasmo democratico per la globalizzazione, fallì.

Restava quindi il dilemma di come finanziare la guerra:

1- Attraverso un aumento delle tasse,

2- Aumentando l’indebitamento con l’estero,

3- Rendendo la guerra autosufficiente,

4- Sfruttando il ruolo del dollaro.

In effetti furono tentati tutti, ma alla fine fu soprattutto il dollaro a svalutarsi, del 35% (come accadde peraltro dopo la guerra del Vietnam). Naturalmente si tratta di una politica rischiosa perché funziona solo fino a che la fiducia reggeva. Precisamente una politica che danneggiava tutti i detentori di dollari fuori casa e, in particolare, le riserve valutarie sovrane[56] in dollaro, ovvero il ruolo dello stesso come “valuta di riserva”.

Ma c’è soprattutto un altro lato della cosa: fino a che gli Usa restarono invischiati nella guerra del golfo crebbe anche la dipendenza dalle importazioni e dal credito estero a buon mercato. In queste condizioni non si poteva infatti cercare di ostacolare la crescita del nuovo paese che stava emergendo a sfidare il ruolo centrale americano: la Cina. Infatti in queste condizioni lo squilibrio della bilancia commerciale non poteva essere combattuto con i dazi, in quanto avrebbero potuto far aumentare l’inflazione a causa della necessaria sostituzione delle importazioni a basso prezzo cinesi con altre comunque più care. Ma allora, fino a che non si scioglie questo nodo, l’aumento dell’influenza cinese, che estende i suoi rapporti con paesi decisivi come l’Iran ed il Venezuela, o con parte dell’Africa, resta difficilmente contenibile.

Nel seguito del libro Arrighi guarderà molto più da vicino questa crescita.

Terza Parte

Abbiamo fino ad ora descritto il modo in cui l’autore dà conto dell’intervallo tra la “crisi spia” degli anni sessanta, connessa con il doppio deficit statunitense, l’esaurimento del predominio industriale e il termine con successo dell’inseguimento dei paesi sconfitti della seconda guerra ed aiutati a rialzarsi in chiave antisovietica nei confronti degli Usa, l’evento scatenante epocale della sconfitta in Vietnam.

Come abbiamo visto l’approccio del libro è molto largo e profondo, nel tentare di spiegare i lunghi percorsi della transizione in corso, e gli assetti di forza che di volta in volta si susseguono in essa, pone in questione l’idea che il capitalismo sia una sorta di destino del mondo, una tappa di un processo necessario di autosuperamento dell’umanità, che di qui, e necessariamente di qui, potrà infine giungere alla condizione pacificata del socialismo. Chiaramente questa critica viene svolta e diventa pertinente in considerazione della questione che è al centro del libro: può lo sviluppo imponente cinese costituire la base di un nuovo ciclo egemonico che sia significativamente diverso dal capitalismo anglosassone al quale succede (in caso succeda)? Non è, in altre parole, il modello cinese in effetti una pura e semplice mimesi del capitalismo occidentale senza neppure l’apparenza di libertà liberale? Ovvero, non è il peggio dei due sistemi?

Arrighi risponde di no. Ma nel farlo è costretto a chiedersi per quale ragione anche nella cultura marxista, ovvero nelle tante e diverse culture marxiste, in genere il capitalismo sia considerato contemporaneamente inevitabile e progressivo. Produce quindi un’interpretazione del modello di regolazione cinese, come ora vedremo, e della sua storia (le due cose non possono essere separate) che, come abbiamo letto, muove da un’interessante interpretazione del capolavoro di Adam Smith e ne recupera la proposta interpretativa ancorata su un modello di sviluppo “naturale” di tipo cinese, al quale si contrappone un modello “artificiale” di tipo occidentale. Il giudizio è quindi rovesciato. Come specificano inoltre gli autori con i quali si confronta, qui c’è una vera e propria frattura entro la stessa tradizione marxista. Una frattura che Brenner individua nella “scuola della dipendenza”[57] (definita “neosmithiana” (appunto), e Losurdo nella coppia “marxismo occidentale/orientale”[58], e che come ovvio contrappone il corpo principale (per noi) della tradizione che risale a Marx, dalla reinterpretazione che, sulla spinta delle necessità storiche e della situazione, ne forniscono i rivoluzionari effettivi nel terzo mondo (Lenin, Castro, Guevara, Ho Chi Min, Mao, …) pur nelle loro enormi differenze.

Rimettere in questione, anzi rovesciare, la naturalità del sentiero di sviluppo capitalistico-occidentale implica valorizzare in modo più accentuato elementi di critica che erano e sono pur presenti nell’intera tradizione marxista: la dipendenza dell’accumulazione capitalistica non tanto dalla creazione di valore, quanto dalla sua estrazione da periferie “coloniali” (si badi bene, sia esterne sia interne). Quindi la capacità di alimentare e nutrirsi ad un tempo delle dissimmetrie e degli squilibri che esso stesso coltiva[59].

Nella ultima parte del libro, al fine di ancorare in un solido argomento fattuale questa intuizione, Arrighi si sforza di mostrare che nel suo sviluppo storico, e come vide lo stesso Smith, nello sviluppo orientale ed in particolare cinese è stato creato e si è mantenuto a lungo stabile un “mercato senza capitalismo” che è stato capace di produrre molta più ricchezza della controparte occidentale. Lo svantaggio è che, per una serie di ragioni storiche proprie dell’area, questo modello ha -anche per il suo successo e la sua stabilità- in qualche modo intrappolato la società cinese in un equilibrio (di alto livello) che ha limitato e inibito l’innovazione (anche dove veniva prodotta) o, almeno, la sua diffusione ed utilizzo.

Questo equilibrio stabile si è dato in almeno due lunghe fasi, prima delle quali ci sono stati secoli di grande dinamismo ed innovazione (che, secondo alcuni, erano sul punto di far nascere un capitalismo cinese), e sfortunatamente l’ultima (la fase terminale della dinastia Qing) è coincisa con l’arrivo in forze del capitalismo occidentale.

La logica territoriale nella storia del capitalismo

Dopo aver compiuto una lunga carrellata sulla concatenazione delle crisi che hanno portato alle condizioni della transizione di potenza che è il vero tema del libro, Arrighi scrive un capitolo nel quale è ripresa la posizione di David Harvey[60] sull’imperialismo “di tipo capitalistico” come fusione di una logica che cerca il potere attraverso il controllo di un territorio, ovvero accumulando spazio in qualche modo, e una controllando il capitale economico che si muove tra gli spazi. La prima è la “logica territoriale del potere”, la seconda la “logica capitalistica del potere”. Entrambe sono in una relazione dialettica. Molte azioni apparentemente sproporzionate come l’enorme quantità di risorse impiegate nel sud-est asiatico in Vietnam, e l’intero contenimento dell’Unione Sovietica rispose a questa doppia esigenza, controllare gli spazi perché restino aperti all’accumulazione ed all’estensione degli scambi.

Recuperando la nozione di Lefebvre[61] di “produzione dello spazio” Arrighi mette in evidenza che la riorganizzazione spaziale è normalmente un processo che accompagna i momenti di crisi della accumulazione illimitata di capitale. Per cui molto spesso per risolverle deve intervenire lo Stato creando nuovo spazio, infrastrutture, reti.

La questione cruciale è dunque il rapporto tra relazioni spaziali e forze produttive, inclusa la produzione di sicurezza. La relazione con il keynesismo militare, la produzione delle guerre, il controllo della liquidità.

“Riassumendo, la rivalità tra stati per il controllo delle risorse mondiali è stata una componente fondamentale della competizione intercapitalistica che ha spinto verso l’accumulazione senza fine di potenza e di ricchezza lungo la traiettoria europea di sviluppo. La corsa agli armamenti è stata infatti la fonte primaria dell’infinita serie di innovazioni che hanno portato alla continua formazione, nei commerci e nella produzione, di nuove configurazioni spaziali di dimensioni e differenziazione crescenti e alla distruzione di quelle preesistenti. A fare del percorso europeo un percorso specificamente capitalistico era il fatto che il controllo sulle risorse finanziarie mondiali conferiva agli europei un vantaggio decisivo nella competizione per tutte le altre risorse. Sebbene l’industrialismo abbia costituito sin dall’inizio una componente importante di tale percorso, la Rivoluzione industriale come tale fu più una variabile ‘intermedia’ che una variabile ‘indipendente’: fu il risultato di un’interazione, durata due o tre secoli, di capitalismo finanziario, militarismo e imperialismo sfociata in quel periodo in un formidabile potenziamento della miscela. Per di più, non appena l’industrializzazione si fu rivelata come l’elemento chiave della potenza militare, il circolo virtuoso di aumento della ricchezza e della potenza che fino ad allora aveva caratterizzato il percorso europeo cominciò a mostrare di essere vicino ai suoi limiti. In Europa la lotta per la conquista dello spazio considerato vitale per la creazione e il mantenimento di complessi militari-industriali competitivi andò fuori controllo creando dei varchi per le rivolte ‘anti-occidentali’ della prima metà del secolo che improvvisamente fecero lievitare i costi deprimendo contemporaneamente i benefici dell’espansione territoriale oltremare. Contemporaneamente questa competizione determinò una migrazione dell’epicentro del potere dall’Europa dell’ovest verso Est e verso Ovest, in direzione della Russia e degli Stati uniti, cioè dei due stati di dimensioni continentali che erano già riusciti ad acquisire tutto lo spazio territoriale necessario a creare e mantenere complessi militari-industriali competitivi.” (p.303).

A questo assetto, nel quale si era chiusa la seconda guerra seguirono lunghi anni di “duopolio” e di “l’equilibrio del terrore”. Ma negli anni ottanta gli Stati Uniti, alzando progressivamente la posta della competizione, alla fine riuscirono a mettere in bancarotta i loro rivali. Dunque a sconfiggerli.

Il retroterra storico della nuova era asiatica

È a questo punto che, dopo un avvio in sordina nelle prime riforme di Deng Xiaoping, dagli anni ottanta ad oggi la Cina sembra essere impegnata in una “pacifica ascesa” apparentemente irresistibile e all’inizio ben sostenuta dagli stessi Usa, che all’inizio con tale spostamento spaccano il campo socialista e pongono sotto pressione da sud il rivale storico. Ma dopo la caduta del comunismo sovietico, tra il 1989 ed il 1991, questa crescita continua ed accelera e con il tempo diventa una chiara minaccia per la conservazione del primato americano sul mondo. Primato dal quale dipende in parte la stessa ricchezza ed il tenore di vita statunitense[62].

Allo stato nel quale il libro viene scritto, il primo decennio del nuovo millennio, ci sono ormai tre linee di pensiero strategico entro il sistema istituzionale americano per avere a che fare con la Cina:

1- Venire a patti.

2- Contenerla con un circuito flessibile di base, accordi, alleanze. Quindi fare accordi e compromessi.

3- Uscire dal quadro strategico e cercare di fare “il terzo che gode”, lasciando che sul treno si ammazzino.

La seconda strategia, proposta da Kaplan, ha in effetti funzionato molto bene nel circondare, contenere ed infine battere l’Urss, ma, ricorda Arrighi, la Cina non è affatto come l’Urss. Questa propone una dottrina dell’helping joeqi che prevede di “emergere velocemente in modo pacifico” (p.326).

La prima e la terza sono altrettanto complesse da implementare, e spesso anche solo da comprendere.

Si tratta, chiaramente, di “una grande muraglia di incognite”, nella quale è chiaro solo che nell’attuale assetto della mondializzazione le multinazionali occidentali prendono tutti i vantaggi e gli Stati Uniti, in quanto ente collettivo molto meno.

Nella Quarta Parte, intitolata ad una “era asiatica” che viene in qualche modo data per certa, viene messo in evidenza il punto cruciale, molto discusso in quegli anni, per il quale gli Stati Uniti soffrono di una cruciale dipendenza dagli acquisti cinesi in dollari (indispensabili per conservare il predominio monetario) e d’altra parte di merci a buon mercato (per sostenere il loro declinante stile di vita per la massa di una popolazione che non dispone di un reddito commisurato alle sue aspettative). Il secondo fattore rende estremamente problematico reagire efficacemente alla mancanza di competitività delle merci prodotte in patria in stabilimenti americani (anche se buona parte delle merci importate è, in effetti, prodotta sempre da aziende americane o su licenza, ma, appunto in Cina o nei paesi del sud-est asiatico) con dazi o altre forme di protezione.

In quello che è un nodo successivamente affrontato da Trump, viene indicato il circolo vizioso socio-politico che deriva da questo schema depressivo: merci importate vs meno lavoro solo temporaneamente rinviato dalla finanza[63]. Un circolo che fa, come reazione, emergere la “rivoluzione conservatrice” (come la chiama Thomas Frank[64]) ovvero di “bianchi, operai e classe media, che reagiscono alla perdita di prestigio sociale e di reddito rafforzando la propria identificazione con valori religiosi, forze armate e partito repubblicano più che con i propri interessi di classe, le proprie organizzazioni sindacali e il partito democratico” [65] (p.342).

Questo grumo di sentimenti politici viene inizialmente tradotto in mandato politico da George Bush (2001-9), che è colui al quale pensa Arrighi, ma poi in qualche modo trasformato nel “we can” di Barack Obama (2009-17) e finalmente preso di petto e portato in piena luce, insieme al problema della “Rust belt” (quindi del midwest e del sud con il loro profondo rancore), dalla sorprendente campagna di Trump[66]. In essa i temi dell’egemonia americana, attraverso i fondamentali produttivi, sono posti come centrali e quindi lo sono quelli del confronto con gli ex inseguitori, con Giappone, Germania (e, per estensione, Unione Europea) e soprattutto Cina. Ma anche Messico e Canada (con la revoca dell’accordo-chiave di Clinton, il padre della globalizzazione neoliberale, e la successiva ridiscussione su basi più convenienti per il reshoring[67] delle industrie americane).

Del resto l’incoerenza della politica di Bush, ma per certi versi anche quella di Obama, era che al contempo cercava l’appoggio della “rust belt” e del capitalismo monopolistico fortemente finanziarizzato e internazionalizzato che la generava. Per come la mette Arrighi, “si tratta insomma di una mancanza di coerenza che esprime la necessità dell’amministrazione Bush di coniugare la volontà del capitale americano di trarre profitto dall’espansione cinese con i sentimenti nazionalistici e militaristi della propria base elettorale”.

Dal punto di vista del progetto di potenza anglosassone, dunque, bisogna cambiare passo nel confronto con la Cina e passare a focalizzare il contenimento intorno a lei. Ma della Cina, in ultima analisi, i decisori americani non sanno nulla. E quindi non riescono a prefigurare le conseguenze della sua ascesa. A partire dalla leggenda che vede nascere lo Stato Nazionale in Europa, quando molti stati del sud-est asiatico hanno secoli di precedenza (il Giappone, la Corea, la Cina stessa, il Vietnam, il Laos, la Thailandia e la Cambogia). Oppure dalla questione dei traffici marittimi privati: anche questo fattore decisivo non è prerogativa esclusiva dell’Europa infatti durante la dinastia Song (960-1276) ci fu una grande fioritura di traffici non inferiore a quella coeva occidentale.

La Cina, insomma, non viene dopo. Non è una appendice dell’occidente e da questo interamente determinata.

Ci sono grandi differenze:

1- La dinamica del sistema europeo era caratterizzata dalla competizione militare fra le singole entità nazionali e da una tendenza all’espansione geografica del sistema di dominio. L’evento di pace più lungo (1815-1914) è stato infatti senza precedenti e peraltro caratterizzato da una intensa attività di lotte di espansione competitive. Invece il sistema asiatico si distingueva per la sostanziale assenza di scontri militari di rilievo (anche nella “pace” europea ci furono numerose guerre minori per procura o frizionali, da alcune di queste nacque lo stato italiano). In Asia ci furono, al contrario, trecento anni di pace ininterrotta tra due eventi bellici, entrambi provocati dal Giappone (il più militarista tra gli stati orientali), le due invasioni della Corea nel 1592-98 e nel 1894-95, che finirono in entrambi i casi per coinvolgere i cinesi.

2- L’assenza di ogni tendenza alla costruzione di imperi oltremare e della corsa agli armamenti.

E’ possibile che tra le due differenze ci siano relazioni di interna necessità (l’impero oltremare viene sviluppato per la pressione competitiva, anche se nel caso europeo è mosso dall’imprenditoria privata, tuttavia protetta e coperta dalla nazione di riferimento), ma restano estremamente rilevanti.

Per lo più, oltre tutto, le guerre orientali non sono avvenute tra stati nazionali, ma alla frontiera. In particolare negli ultimi anni dei Ming e nei primi centocinquanta anni della dinastia Qing. la grande strategia dell’impero cinese fu sempre di cercare di trasformare una frontiera difficile (quella con le tribù seminomadi mongole) in una periferia pacificata abilitata a fungere da cuscinetto. A riprova di ciò bisogna ricordare che non appena questo obiettivo sembrò ottenuto (intorno al 1760) cessò immediatamente l’espansione territoriale (p.354).

Ma c’è anche un’altra fondamentale differenza per Arrighi, e questa potrebbe fungere da spiegazione, insieme alla minore competizione, per spiegare l’assenza di una spinta coloniale (ovviamente un’altra è il carattere molto più “pieno” delle aree limitrofe all’estremo oriente): la dinamica delle risorse. Mentre in Europa si estraggono, con qualsiasi mezzo, risorse dalle periferie conquistate, in Cina, al contrario, nelle periferie si investe per conquistarne l’amicizia e/o la subalternità[68].

Ne consegue, da questo insieme di fattori, che mentre lo sviluppo europeo è fortemente estroverso quello estremorientale è più introverso. Inoltre il peso degli scambi commerciali sulle lunghe distanze resta sempre molto più rilevante per il sistema europeo, che in termini di sistema-mondo era periferico[69], che nel sistema orientale, nel quale gli scambi a breve raggio, interstatali o infrastatali, sono preminenti. È in questa dissimmetria che affonda il basso rendimento immediato delle famose spedizioni di Zheng He nell’Oceano Indiano nel quindicesimo secolo.

Questa dissimetria a svantaggio europeo è fatta saltare dalla scoperta, non accidentale ma sistemica (ovvero espressione della ricerca di sbocchi e della competizione tra le corone europee), dell’America e soprattutto dalla costosa spinta alla sua colonizzazione. Questa ha finito per offrire agli stati europei sia nuovi mezzi per la penetrazione nei mercati asiatici sia una nuova fonte di ricchezza e potere.

In sostanza si può riassumere la cosa in questo modo: “l’estroversione della lotta per il potere in Europa era una caratteristica fondamentale della specifica combinazione di capitalismo, militarismo e ambizione territoriale che è stata la forza propulsiva della globalizzazione del sistema statale europeo” (p.357).

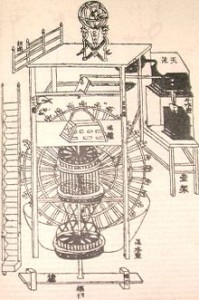

Consegue da questa lettura la necessità di riconoscere che il mercato interno non è una invenzione occidentale, per tutto il diciottesimo secolo il più grande mercato nazionale è in Cina. Si tratta di una istituzione dalla lunga gestazione che viene consolidata dalle politiche della dinastia Qing, ma che parte dalla necessità durante la dinastia Song del Sud (1127-1276) di finanziare le spese militari e le ricostruzioni derivanti dalle guerre con i mongoli a nord e di ovviare alla perdita di controllo della essenziale “via della seta” incoraggiando altre attività tassabili come i traffici marittimi privati. A questo fine finanziarono la ricerca cantieristica e navale e resero le giunche cinesi le più avanzate del periodo, con innovazioni come la bussola, la pruna affilata su fondo piatto, etc… gli spostamenti di popolazione al sud portò la densità nelle regioni risicole più alta che in Europa e il sovrappiù agricolo consentì una elevata diversificazione di attività. Sotto la dinastia Yuan (1277-1368) questo processo di consolidò, portando a estese reti commerciali tra i mari del sud-est e l’oceano indiano[70]. In sostanza per Arrighi “nell’Asia orientale ai tempi dei Song e degli Yuan erano già presenti quelle che si sarebbero dimostrate tendenze tipiche del percorso di sviluppo europeo”.

Ma queste tendenze non sfociarono nella competizione tra stati per la costruzione di imperi territoriali e commerciali oltremare. Anzi, sotto la dinastia Ming ci fu una svolta introversa, furono poste sotto controllo le rotte esterne e favorito il commercio interno, e fu spostata la capitale da Nanchino a Pechino, spostando di fatto a nord le strutture commerciali e di mercato che si erano sviluppate nel sud. Furono anche costruite vie d’acqua interne per portare le risorse agricole del sud al nord che si specializzò nelle produzioni di cotone grezzo, mentre nello Yangtzi avveniva la lavorazione in tessuti.

I Ming, insomma, favorirono una più pronunciata divisione del lavoro e relativo commercio interno e centralizzarono il controllo fiscale, ponendo restrizioni al commercio marittimo come all’emigrazione nel sud-est asiatico. E’ questo il contesto nel quale le spedizioni d Zheng He, quando la turbolenza della frontiera nord diventa impellente vennero interrotte.

Il dilemma è acuto, come scrive Janet Abu-Lughod: “sul punto di dominare una considerevole porzione del globo e in possesso di un vantaggio tecnologico non solo attinente alle produzioni pacifiche, ma anche alla potenza militare e navale […] perché mai la Cina ha fatto retromarcia e ritirato la flotta, lasciando così un enorme vuoto di potere che i mercanti mussulmani, privi com’erano dell’appoggio militare di una flotta di stato, si trovarono assolutamente impreparati a colmare, ma che i loro ‘colleghi’ europei si sarebbero dimostrati ansiosi e perfettamente in grado di occupare solo settant’anni dopo” (cit.p.360).

La risposta di Arrighi è semplice:

“Gli stati europei hanno combattuto guerre senza fine allo scopo di stabilire un controllo esclusivo sulle rotte che univano l’Ovest all’Est, perché il controllo del commercio con l’Oriente rappresentava una risorsa critica per la ricerca di ricchezza e potere da loro praticata. Invece per i governanti cinesi il controllo delle rotte commerciali di lunga distanza era assai meno importante che non il consolidamento di relazioni pacifiche con gli stati confinanti e l’integrazione di tutto il loro popoloso dominio in un’unica economia nazionale a base agricola. Quindi per i Ming era del tutto razionale non disperdere risorse nel tentativo di controllare rotte commerciali fra Est e Ovest, per concentrarsi invece nello sviluppo del mercato interno, dando così l’avvio a quello che Smith definirà come modello esemplare del suo percorso ‘naturale’ verso la ricchezza”.

Qui viene anche una delle differenze più sorprendenti della diversa mentalità, e situazione materiale, dell’estremo oriente, rispetto al caso europeo: persino il commercio tributario (che, appunto, le missioni di Zheng He avrebbero espanso) aveva un saldo negativo. Da oltre mille anni, dai tempi delle dinastie Qin, i rapporti tributari fra il centro e gli stati vassalli, al contrario del modello occidentale (ma, per quel che ne sappiamo anche persiano), non erano dalla periferia al centro via tributo o tassa. Gli stati vassalli, salvo che nella dinastia Yuan, portavano doni simbolici, ad attestare la loro fedeltà, ricevendo in cambio doni di valore maggiore. La relazione era quindi in qualche modo di clientela/protezione. il “regno di mezzo”, che era più ricco per la sua estensione e mercato interno, acquistava la fedeltà e controllava i flussi di merci attraverso la creazione di una fascia di paesi vassalli tenuti in condizione di reciproca convenienza[71]. Questa unione di “ricchezza e liberalità” che procura “amici e servi”, come disse Thomas Hobbes, funzionava se il paese era ricco e se era abbastanza forte da disincentivare (anche pagandoli) i vicini a provare ad appropriarsene.

La transizione violenta tra Ming e Qing fu causata dal venire meno di tutte queste condizioni. Quindi dalla riduzione del “tributo inverso” e dalle crescenti difficoltà fiscali. Per un poco si trovò un equilibrio basato sull’argento europeo e l’esazione di tasse ai traffici relativi, ma nel 1644 una generalizzata rivolta affermò la dinastia successiva. La dinastia rivoluzionaria partì con il bando al commercio privato e una violenta politica della “terra bruciata” che trasformò il sud-est della Cina in “una terra di nessuno che teneva separati i due universi economici”. Dopo venti anni fu rimosso il bando ma inserite comunque drastiche limitazioni alle navi e la proibizione delle armi da fuoco. Nel 1717 fu di nuovo proibito andare all’estero e nel 1757 definito un unico porto autorizzato. Ma contemporaneamente fu esteso il mercato interno con le terre di frontiera nord e ridotte le tasse, insieme a redistribuzione delle terre e bonifiche. Seguì una politica di riduzione delle ineguaglianze interne e grandi opere per dare lavoro, oltre che la ristrutturazione dei granai pubblici (che compravano il grano nei periodi di abbondanza e lo mettevano a disposizione a prezzo politico in quelli di carenza). Pace, prosperità, crescita demografica e quel modello che Smith vide al suo tempo.

Tutto molto efficace e razionale, ma con un grosso punto debole che i contemporanei non potevano vedere: gli europei.

La Cina era infatti entrata in quella che Arrighi chiama “una trappola di equilibrio di alto livello”, l’insieme degli incentivi presenti nella situazione non incoraggiava l’innovazione e lo sviluppo tecnico e tendeva ad essere statica. Non è sempre stato così, anzi tra il 800 e 1300 c’era stata una grande crescita tecnica che poi rallentò. Alcuni, come Christopher Chase-Dunn e Thomas Hall[72], ne hanno tratto la convinzione che il capitalismo era sul punto di materializzarsi nella Cina dei Song (del sud), ovvero prima dello spostamento a nord ad opera dei Ming. Certo, dopo di allora ci fu un altro scalino di crescita tra la fine dei Ming e i Qing, appunto per effetto delle massicce politiche pubbliche e riforme rivolte a rendere più equilibrata l’economia, ma portò, se pure ad un equilibrio più “alto”, in realtà ad una maggiore distanza dal capitalismo.

Bisogna intendere i termini per come qui si usano:

“il carattere capitalistico di uno sviluppo su basi di mercato non è determinato dalla presenza di istituzioni e disposizioni capitalistiche, ma dalla relazione tra potere dello stato e capitale. Si possono aggiungere capitalisti a volontà a una economia di marcato, ma se lo stato non è subordinato al loro interesse di classe, quell’economia di mercato mantiene il suo carattere non capitalistico” (p.368).

Soprattutto sotto la dinastia “rivoluzionaria” dei Qing, ma anche sotto i precedenti Ming, anche se i banchieri e uomini di affari della provincia dello Shanxi e oltremare assomigliavano agli stessi tipi umani europei del sedicesimo secolo, nel complesso prevaleva l’ostilità dello stato per chi era diventato “anormalmente ricco” (come si esprime Braudel); cosa che significa che “lì non poteva esserci capitalismo, fatta eccezione per alcuni gruppi ben definiti che erano sostenuti dallo stato e, in definitiva, alla mercé dello stato”[73].

Come sottolinea anche un autore cinese:

“gran parte della ricchezza commerciale europea è stata divorata da governi sempre a corto di mezzi e ansiosi di espandere le loro entrate fiscali per far fronte all’aumento senza fine dei costi della guerra […] Sia i mercanti sia i governanti europei traevano vantaggio da questa loro complessa relazione, i primi intascando profitti favolosi e i secondi procurandosi il denaro di cui avevano assoluta necessità. La Cina del tardo impero non ha sviluppato questo tipo di mutua dipendenza dai grandi mercanti. In assenza di difficoltà finanziarie di dimensioni paragonabili a quelle europee, i funzionari governativi cinesi fra il sedicesimo e il diciottesimo secolo erano meno stimolati a immaginare forme di finanza creativa e a contrarre grandi debiti coi mercanti, mentre restava loro sostanzialmente estraneo il concetto di debito pubblico, così come quello di debito privato”[74].

Ci furono peraltro grandi organizzazioni affaristiche capaci di controllare grandi reti di intermediari commerciali ed appaltatori, ma rimasero sempre un gruppo subordinato, che per lo più proliferava negli spazi interstiziali. L’esempio più importante è quello della famiglia Zheng che mise in piedi un vero e proprio impero commerciale di dimensioni simili all’Olanda del tempo, eliminando anche la concorrenza portoghese, usando navi da guerra competitive e armi da fuoco. Riuscirono anche a liberarsi degli esattori Ming, ma ne provocarono la reazione, si rifugiarono infine a Taiwan ma furono sconfitti militarmente dai Qing nel 1683. Questo provocò il disarmo dei commercianti cinesi e la “terra bruciata”.

Quando alla fine giunsero gli europei, e dopo guerre che costarono oltre venti milioni di morti[75], tutto il sistema cinese fu incorporato in posizione subordinata nel sistema europeo, ormai divenuto mondiale. Si ebbe una enorme contrazione della sua quota della produzione mondiale. all’Asia orientale mancava una cosa essenziale, la sinergia tra militarismo, industrialismo e capitalismo che invece è tipica del cammino europeo.

Ma ciò, ovvero la subordinazione, non fu: