Sulla globalizzazione

mar 8th, 2010 | Di Stefano Moracchi | Categoria: Capitale e lavoro, Dibattito Politicodi Stefano Moracchi

Per comprendere appieno il processo politico-economico, che siamo soliti usare con il termine globalizzazione, bisogna analizzare il cambiamento che il concetto di ragione ha subito negli anni e le inevitabili implicazioni sui popoli. Per prima cosa bisogna sfatare il mito della globalizzazione come fattore naturale di progresso a beneficio di tutte le nazioni e popoli. Questa favola, che ha soggiogato anche i nostri dilettanti di sinistra, non è venuta meno a causa della crisi che ha colpito a livello globale, ma per il disegno che sta dietro e di chi l’ha concepita: ovvero gli USA.

Per comprendere appieno il processo politico-economico, che siamo soliti usare con il termine globalizzazione, bisogna analizzare il cambiamento che il concetto di ragione ha subito negli anni e le inevitabili implicazioni sui popoli. Per prima cosa bisogna sfatare il mito della globalizzazione come fattore naturale di progresso a beneficio di tutte le nazioni e popoli. Questa favola, che ha soggiogato anche i nostri dilettanti di sinistra, non è venuta meno a causa della crisi che ha colpito a livello globale, ma per il disegno che sta dietro e di chi l’ha concepita: ovvero gli USA.

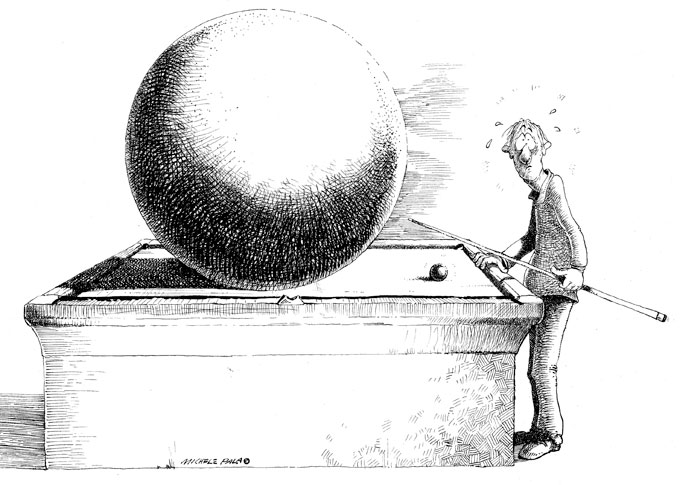

Parlo di favola per intendere non tanto la mancata aderenza alla realtà quanto, piuttosto, un diverso modo di intendere la razionalità. Parlare di globalizzazione significa che vi sono dei capitali in gioco e, di conseguenza, una cultura economica e finanziaria che ha ricadute sulla vita di tutti noi. Per rendere l’idea di quello che la globalizzazione ha rappresentato per tutti noi, bisogna immaginare un tavolo da gioco d’azzardo dove sono seduti alcuni personaggi che puntano ingenti somme su alcuni numeri, le cui ripercussioni negative saranno scaricate sulla popolazione mondiale.

L’arena delle transizioni finanziarie è quindi un universo dominato dall’anomalia e dall’irrazionalità che, nel mentre promette la moltiplicazione della ricchezza, al contrario la concentra in poche mani (ma viene fatta passare come sperpero per non dire in quali mani è finita).

Con la globalizzazione si è avuta anche una diversa percezione del lavoro e del lavoratore, il quale è finito in un gioco che non gli appartiene e che, soprattutto, non gli conviene. Gli si è imposto un atteggiamento verso il lavoro più flessibile, dinamico, di spirito d’iniziativa. Le parole più in voga sono positività, intraprendenza, fiducia in se stessi e, quindi, rischio. La vita va messa in gioco! Sappiamo che quando si gioca si rischia di perdere e non di vincere. La vincita è un esito fortunoso mentre la perdita è la regolarità.

Con questo cambio di paradigma si è accelerato uno svuotamento etico di quello che era il ruolo dello Stato e delle sue prerogative. Verso il 1980 abbiamo l’avvento, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, di governi sostenitori a oltranza del libero mercato. La formula di progresso economico adottata dalle amministrazioni di Margaret Tatcher nel Regno Unito, e di Ronald Reagan negli USA, puntava infatti a una drastica riduzione del ruolo regolativo dello Stato.

Con questo cambio di paradigma si è accelerato uno svuotamento etico di quello che era il ruolo dello Stato e delle sue prerogative. Verso il 1980 abbiamo l’avvento, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, di governi sostenitori a oltranza del libero mercato. La formula di progresso economico adottata dalle amministrazioni di Margaret Tatcher nel Regno Unito, e di Ronald Reagan negli USA, puntava infatti a una drastica riduzione del ruolo regolativo dello Stato.

Abbiamo un venir meno della teoria classica dove non sono in questione le grandi leggi che regolano l’accumulazione, ma entrano in campo istituti sottomessi all’azione e alle passioni degli uomini, in apparenza dominio del caso, degli istinti, degli impulsi più difficili da piegare al controllo della ragione. È proprio l’idea di ragione che cambia.

Secondo Kuhn, lo sviluppo della scienza sarebbe uno sviluppo irrazionale e che il passaggio da un paradigma all’altro non sarebbe guidato dalla logica e dal confronto coi fatti (o solo da queste cose), ma da pressioni e rivolgimenti sociali (o soprattutto da questi). Se le cose stanno come dice Kuhn, quali sono stati i rivolgimenti sociali che hanno favorito l’avanzare di un’idea globale finanziaria che rendeva la vita di miliardi di persone come un gioco d’azzardo? E, soprattutto, quando è cominciato il cambio di paradigma?

Nei primi anni ottanta gli intellettuali si inventarono un prefisso: post-modernismo, post-fordismo e post-cultura. A prima vista potrebbe sembrare un gioco innocente di qualche intellettuale accreditato nei salotti buoni dell’aristocrazia finanziaria e mediatica, ma se guardiamo più a fondo notiamo che quel prefisso stava ad indicare una minaccia: sappiamo quello che c’è stato ma non dobbiamo far conoscere quello che ci sarà, o per dirla diversamente, non bisognava commettere l’ingenuità che si era commessa in passato di rendere visibile le contraddizioni generate dal capitalismo.

Bisognava creare delle identità fittizie che potessero far venir meno le classiche distinzioni di classe. Non è un caso che un critico letterario inglese, Sir Frank Kermode, asserì che gli esseri umani hanno bisogno di un’illusione di ordine e sequenzialità: “Per dar senso alla loro vita hanno bisogno di armonie fittizie tra origini e fini tali da dare significato a questa e alle poesie”. I collegamenti devono essere smembrati e disarticolati, quando si comunica non si deve informare e quando si informa non si deve comunicare. Dissociazione diventa il concetto chiave per la nuova razionalità.

È chiaro che in questo modo la passione viene meno insieme alla ragione. Per esserci passione non vi può essere uno scollamento tra origine e fine, perché senza una narrazione compiuta viene meno pure la motivazione per cui si dovrebbe lottare.

Gli anni ottanta aprono le porte al disagio e all’inquietudine e non è una contraddizione che vengono descritti mediaticamente i favolosi anni ottanta. Le identità si fanno virtuali e soprattutto molteplici a secondo delle occasioni. L’ebbrezza di essere uno, nessuno e centomila contagia il globo. Basta con le noiosissime questioni politiche, con le grigie figure impegnate socialmente. La parola d’ordine è spensieratezza. La globalizzazione stava nascendo a livello globale con la falsa coscienza che non vi era più nulla per cui valeva la pena di lottare. La globalizzazione è un dato di fatto così come il dominio americano.